个人简介

人物简介

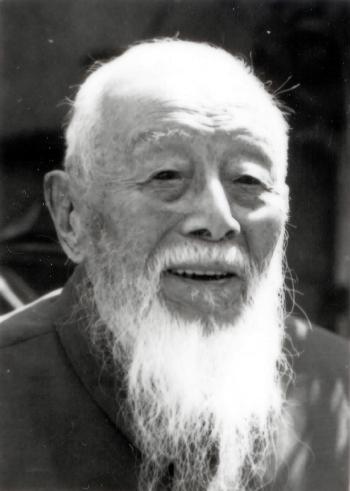

张含英,水利专家,中国近代水利的开拓者之一。他长期研究黄河的治理与开发,于20世纪40年代提出的“上中下三游统筹,干流与支流兼顾,以整个流域为对象”,“多目标计划”的治黄主张,对治黄工作有重大影响。新中国成立后,参与领导了全国水利建设,主持或参与组织了许多重要水利工程项目,为推进新中国的水利事业,尤其是治黄事业作出了重要贡献。

张含英,字华甫,1900年5月10日出生于山东省菏泽县城。黄河自1855年于河南省兰封(今兰考)铜瓦厢决口改道,一夜之间便由菏泽以南滚向了北边。决口后的黄河,长期处于漫流状态,地近新旧河道交叉顶点的菏泽,受害尤为严重,长期遭受着黄水灭顶的威胁。祖母对亲历的黄河改道及其灾害的讲述,亲耳所闻的黄河发水的报警锣声,以及大禹治水的传说,在童年的张含英心里播下了一粒种子:献身黄河,驯服黄河!

在此志向的激励下,中学毕业后的张含英,在调查得知治理黄河所要学习的知识是土木工程,土木工程以北洋大学最为出色后,便于1918年秋季考入了北洋大学预科,由此便与黄河、与水利结下了伴随终生的难舍情缘。然而,腐败黑暗的旧中国,迎接这位有志青年的却是当头一棒。1919年,著名的“五四”运动爆发,张含英与全体同学积极参与了这一爱国运动,却因此被学校当局开除学籍。无奈,张含英只好于1919年初冬转入北京大学物理系学习。然而,物理学毕竟与土木工程相距甚远,为了实现志愿,张含英于1921年远赴重洋,留学大洋彼岸的美国,进入土木工程很出色的伊利诺伊大学工学院学习。1924年夏毕业获学士学位后,又赴有名的康奈尔大学深造,1925年夏获硕士学位,随即返回祖国。

张含英回国后,便投身到治河实践。1925—1949年的24 年间,先后担任青岛大学、北洋大学、南京中央大学教授,北洋大学教授、校长,黄河水利委员会秘书长、总工程师,扬子江水利委员会代理委员长,黄河水利委员会委员长等职,为近代水利科学技术在中国的发展,进行了长期不懈卓有成效的拓荒工作,并于1947年8 月,发表了在治黄史上具有里程碑意义的研究成果——《黄河治理纲要》。

新中国成立后,长期担任水利部和水利电力部副部长,并兼任部技术委员会主任等职务,参与领导了全国水利建设,主持或参与组织了许多重要水利工程项目,为推进新中国的水利事业,尤其是治黄事业的不断发展作出了重要贡献。

1954—1974年任第一、第二、第三届全国人民代表大会代表,1978—1988年任第五、第六届中国政治协商会议全国委员会常务委员。1957—1981年任中国水利学会第一、第二届理事长,1981—1989年任中国水利学会第三、第四届名誉理事长。1958—1980年任中国科学技术协会委员。

在长达70多年的水利生涯中,张含英同志积累了丰富的实践经验,在学术上卓有成就,著述颇丰。1936—1999年期间,共出版《治河论丛》、《黄河志·水文工程》、《黄河水患之控制》、《土壤之冲刷与控制》、《历代治河方略述要》、《水利概论》、《历代治河方略探讨》、《明清治河概论》、《治河论丛续篇》、《我有三个生日》、《余生议水录》等著作23种,为中国水利科学进步、水利科学知识普及作出了重要贡献。

中国近代水利的开拓者

以探寻现象背后本质的必然联系为根本特征的科学,对于中国来讲,无疑是舶来品。由于漫长的闭关锁国的封建统治,尽管自鸦片战争以来,在国难日益深重的情势下,清政府也曾搞过洋务运动,但那只是引进了一些洋枪洋炮,而支撑洋枪洋炮的科学技术,在中华大地上却洪荒依旧。民国以后,尽管陆续兴办起了高等学校,然而多难的中国,由于科学基础薄弱,科技行业寥寥无几,科技人员自然就没有了施展的舞台,长期存在的大学生“毕业即失业”现象,正是当时社会的生动写照。因而,科学道路的开拓,历程是十分艰难的。

作为一门古老的学科,水利工程在我国有着悠久的历史。以经验为基础的传统水利技术,在成就辉煌的水利事业的同时,也形成了一个既得的利益集团。由于治河工程物料都用于水下,究竟用了多少物料,耗费了多少钱财,实际上难以查核,因此,河工历来是贪污的巨大温床,主管河工的官吏一直都是肥缺。而科学是以“精准”为特征的,水利科学技术一旦采用,必将使隐藏在水下的秘密暴露在光天化日之下。因此,比起铁路、钢铁等新兴行业来,现代水利技术的开拓,除了基础匮乏外,又多出了人为的阻碍,其途程更是布满了荆棘。

1925年夏,位于菏泽城北约25公里的濮阳李升屯南岸民埝决口,致使山东数县田地被淹。同年秋,在商议堵口事宜时,初次接触黄河对黄河满怀深情的张含英,就想利用所学的现代水利技术在黄河上有所作为。鉴于当时采用的埽工护岸方法存在年年加镶不经济、不稳、易浮、易失等缺点,张含英就提出了“改埽工为石护岸”的治河意见。这些意见,由于深深触及了旧河工人员的根本利益,自然招来了顽强抵触:“黄河治理经验是几千年传下来的,不能变,不能改。”

1933年8月,黄河发生特大洪水,下游决口50多处,灾情极为严重。为了应付悲惨的局面,国民政府以近代著名水利专家李仪祉为委员长、张含英为委员兼秘书长,紧急成立了黄河水利委员会(以下简称黄委会),筹备堵塞决口。正当黄委会积极勘察、加紧筹划之际,国民政府又成立了黄河水灾救济委员会,当时兼管该会的宋子文说:“我们的钱岂能让别人花?”于是自行设立了工赈组,抢走了堵口这一“肥缺”。黄委会的堵口任务无形中就被取消了。

1935年,当局特派有权势有后台的腐朽官僚孔祥榕为黄委会副委员长。此人极端迷信,凡事必先扶乩占卜,请求神仙指示。如此荒唐行径,焉能治河? 李仪祉、张含英等先后愤然辞职。

一盆接一盆的冷水,使张含英认识到:黄河为患,除了自然因素外,更有深刻的社会原因。这使张含英的心情极为苦闷。然而,“黄河召唤系我心”,对于理想的执着追求,对于黄河的一往情深,使张含英没有消沉,在举步维艰的环境下,仍然一如既往地为黄河的治理开发顽强不懈地开拓着、探索着。

(1)加强基础建设,初步建立起了水文观测系统。1933— 1936年,张含英在任黄委会秘书长、总工程师期间,针对观测设施严重缺乏的现状,在建立观测站点,掌握黄河流域的水情、雨情等方面,做了大量工作。在此期间,他先后添设了水文站和水位站约30处;组织了3个测量队,测量黄河下游及有关地区地形;在黄土高原的不同水土流失形态地区,设立了绥德韭园沟、天水吕二沟和董志塬西峰镇3处水土保持实验站;在天津设立下游河道治理模型实验所;进行了大量的河道和有关地区的勘察工作;搜集了大量有关资料和文献;出版了《黄河水利月刊》。

(2)亲身考察黄河,掌握第一手材料。1932年10月16日至11月1日,考察了由利津到孟津的黄河下游河道及洛河; 1946年7月初至11月底,考察了黄河上游,踏勘的足迹遍布了气势雄伟、资源丰富的12个峡谷——青铜峡、黑山峡、红山峡、大峡、盐锅峡、刘家峡、寺沟峡、孟打峡、公伯峡、李家峡、松巴峡、龙羊峡。两次考察使张含英对整个黄河的水情水势、地址地貌、沿岸经济状况有了全盘的了解,对后来治理开发黄河真知灼见的提出,打下了牢固的基础。

与此同时,张含英还不断总结实践经验,悉心研究总结我国传统的治河经验。1925—1949年间,发表了《李升屯黄河决口调查记》、《论治黄》、《治河论丛》、《黄河志·水文工程》、《历代治河方略述要》等大量著述。为了追踪国外水利技术发展状况,以为我国水利事业的借鉴,张含英1945年赴美国考察了水利,并成为了美国土木工程学会终身会员。

辛劳终结硕果。1947年8月,在长期潜心调查研究的基础上,张含英发表了开创黄河治理新纪元的著作——《黄河治理纲要》,对于黄河的治理开发提出了系统而细致的计划。

由于现代水利科学是由西方传入的,一些水利工程及措施在中国的土地上是没有的,自然也没有相应的名词。在这方面,张含英与其他水利先驱一样做了辛苦的开拓工作。“水土保持” 一词就是张含英创立的。

黄河是世界上有名的多泥沙河流。泥沙主要来源于黄土高原,由于黄土土质疏松,受雨水侵蚀,大量泥沙输入黄河。在李仪祉早期的著作中,使用的是“土壤侵蚀”、“土随水去”、“防止冲刷、平缓径流”等词汇。1933—1934年间,张含英在一篇文章中提到“水土须保持,治理需认真”。不久,在商讨工作问题时,张含英征询李仪祉的意见:把控制黄土高原水土流失,说成“水土保持”是否确切? 李仪祉当即表示得当,不久就在绥德韭园沟等3 处设立的监测站点中正式加以使用,冠名为“水土保持实验站”。“水土保持”一词就此诞生了。

黄河治理的里程碑—— 《黄河治理纲要》

传统的治河观念,只是在下游采取“疏、导、放、束”的治标手段,而由于时代局限,对于全局统筹、多目标开发,则无从顾及。《黄河治理纲要》则是一篇突破传统治河观念,以近代科学技术从事全面治理与开发黄河的著作。全文由总则、基本资料、泥沙之控制、水之利用、水之防范、其它六部分组成。对于包括建立观测体系、泥沙控制研究、水利灌溉、水力发电、防洪等的黄河多目标开发,提出了系统的主张、细致的计划,成为了治黄的指导性文献。新中国黄河治理与开发的实际情况,更证明了张含英的远见卓识。

“总则”开宗明义地阐明了治黄的指导思想。首先论述了黄河治理与开发的目的及其社会、经济的效益。“治理黄河应防制其祸患,并开发资源,借以安定社会,增加农产,便利交通,促进工业,由是而改善人民生活,并提高其知识水准。”其次列举了治河方针。①“治理黄河之方策与计划,应上中下三游统筹,本流与支流兼顾,以整个流域为对象”;②“黄河之治理为一错综复杂之问题,绝非一件工程或局部之整理所能济事,必须采取多种方法,建筑多种工事,集合多种力量,共向此鹄前进,然后可望生效”;③“治理黄河之各项工事,凡能作多目标计划者,应尽量兼顾”,“所谓多目标计划者,一种水利工程而使有多种功用之谓也”。应“与农业公矿交通及其它物资建设联系配合”,且“必抱有开发整个流域全部经济之宏大志愿”。

在“基本资料”部分,首先指出了水文地质等基础数据的重要性及基础设施缺乏的现实。“基本资料之重要,似尽人皆知,而实未真知。是以迄今尚未得社会之热诚赞助与政府之积极推行。治河为科学之事,必须有科学之依据。是非既不能以常识判断,立论亦不可以凭空臆度。”因此,“治河之基本资料,应急谋普遍充实,其急需者,并应加速调查观测之。”

“据笔者所知,关于水文方面,仅河南陕县和山东济南泺口的水文观测有二十余年之历史,其它鲜有能及十年者……关于地形测量,则仅完成下游沿河一带,中游之空中测量虽已完毕,尚未制图。上游及支流与全流域之测量,则犹未着手。其它试验研究工作亦鲜进行。根据此等简陋之资料,而欲言治河,亦实难矣。”

然后建议道:在包括下游大平原在内的整个黄河流域进行地形测量,补建干支流水文站,设立“气候所”;进行全流域及干支流的地质调查,并特别提出应立即在干流上对于近期可能筑坝的峡谷进行钻探;调查全流域的经济状况及资源蕴藏情况;详细测量下游可能泛滥的平原地形情况,估计下游以往每年泛滥损失的平均值,以便算清防洪的经济效益;调查全流域可能灌溉的地区。

在“泥沙之控制”部分,指出下游“黄河为患之主要原因为含泥沙过多,治河而不注意泥沙之控制,则是不揣其本而齐其末,终将徒托空言”。建议“为求彻底明了泥沙之来源,及河槽冲积之现象,应于流域以内择设观测试验地段,并根据实地情况作控制之研究”。

黄土高原“泥沙之主要来源为晋陕区、泾渭区及晋豫区。泥沙控制之事,今日应以此为重心,其它地区影响下游较轻,暂列为次要。”

“欲谋泥沙之控制。首应注意减少其来源。减少来源之方,要不外对流域以内土地之善用,农作法之改良,地形之改革,及沟壑之控制诸端。惟兹多为农林方面事,故应与农林界合作处理之。”

“沟壑为径流携沙之汇集所,亦地面泥沙入河之总门户,对于治河最为重要,应提前加以控制。”

“沟壑及塌岸范围甚广,应办之控制工程太多……应先选定若干区域做大规模之试办,试办成功,然后推广及于全域。”

“河槽冲积”与“水库之淤淀,亦应试验研究利导之法”。

在“水之利用”部分,对于黄河上中下三段的开发目标,诸如灌溉、建库发电、航运,乃至水库地址选定等,都提出了周密而具体的计划。

应“依据基本资料统计水流涨落,地势高下,推算水流之总量与潜能”。“计算可能应用之水量与能力,进而支配全域灌溉之用水,航运最低之接济,以及电力之开发”。

“黄河流域最大资源为肥美之土地,而最缺乏者为水,故水之利用,应以农业开发为中心,水力、航运均应配合农业。”“此笔者今日之主张,是否毫无瑕疵,尚有待于资料之补充,作更进一步之研究,而后可以判明。”

“凡工程之利甲而病乙者,应求避免。如有不能,应减其病害于最低之限度。其所受之病害,并应以其它方法救济或补偿之。利甲病乙情形之避免或补救,应以经济问题为抉择之重要条件。”

兰州以上“枯水与洪水之差较小,水资源之蕴藏颇富……计划水力发电,并应兼为其它事业之开发着想”。

青海省共和县“龙羊峡而下,经松巴、李家、公伯、孟打、寺沟、刘家及盐锅等七峡,而至兰州。就中以共和县之龙羊峡及循化县之公伯峡二者最宜筑坝。虽有淹没,但不严重”。其它峡谷亦可进一步研究拦河筑坝,作综合利用之开发。兰州至中卫间,则“应先于大峡之西霞口、红山峡之吊吊坡及黑山峡下口筑坝”。共和至中卫间黄河之干流工程,“对于水力、航运、灌溉、蓄水数者必同时兼顾。而高地之灌溉,又须藉电力抽水……故此段工程最宜作多目标之计划。”“且中游、下游水量亦苦不足,于此段兼筹并蓄,源源接济,事亦需要。”

“黄河支流若大通、大夏、洮河之交通与电力应同时规划。”

“宁绥平原土壤肥美,气候适宜,引水便利,素有粮库之称。惜旧有灌溉工事虽多,今已逐渐湮废,且效能低微。故彻底整理扩充,应视为该区首要工作。”又“宁绥沿河地势较平,改进航运将须以调整河槽方法为之。惟就目前需要而言,改善航道与修筑铁路孰为最宜,应先作比较研究,然后定之。”

“河自托克托之河口镇入峡,至韩城之龙门出峡……倘于龙门至石门一带筑坝高一百五十至二百公尺,更于其上游建坝二处,即可将全段化为三湖。其最大利用为陕晋高原之抽水灌溉,次为电力之开发与航运之便利。又以接近下游,并有拦洪防决之效。故此段亦为多目标计划之良好区域。”

“关中现有灌溉工事甚多,惟已感水源不足,故蓄水问题必须积极研究。”

“河在陕县与孟津间流于山谷之中,且临近下游,故为建筑拦洪水库之优良区域。其筑坝之地址,应为陕县之三门峡及新安之八里胡同。惟如何计划以便防洪、发电、蓄水三者各得其当,如何分期兴建以使工事方面最为经济。应积极详细研究。” 为了保护肥沃的关中平原,主张“库之回水影响,不宜使潼关水位增高”。初步认为八里胡同应修筑高坝,可以控制下泄洪水低于10000立方米每秒,且装机120万马力(约88.2万千瓦);而三门峡筑坝只能以防洪为主。同时指出:“其最严重之问题,当为水库之寿命,”应对泥沙冲击问题作进一步的研究。

“黄河下游……可建闸引水灌溉。”“黄河下游两岸。盐碱地甚多,荒废不毛,应利用河水灌溉,并配合排水系统,引水洗碱。” “下游航行之利素不甚大,轮船行驶全不可能。应先配合防洪之需要,整理河槽……以期航运之逐渐发展。”

在“水之防范”中,对于黄河防洪指出了具体措施。“黄河下游为水患最多之区,亦河患特别严重之地,其治理目标,应列防洪为首要。”以上所述陕县至孟津间的筑坝拦洪与上中游泥沙控制等事项,均“应视为下游防洪之有效办法”。此外,下游除防洪外,尚要兴利,如“引水灌溉”、“河水灌淤”、“引水洗碱”、“航运之逐期开发”等。

黄河上中游的兰州、绥远和韩城、朝邑一带均已感受水患威胁。其它地区水患“范围均尚不大,灾情亦较轻微。但若干年后,可能因经济建设,人烟日密,财富日增,而渐感严重”。

“防洪一事虽含有减灾之性质,但不能视为纯粹之慈善或赈济问题,应顾到其与经济方面之关系。”防洪设施的效益及投资规模,都应视为社会经济问题。

“防洪之规划应勿拘于局部之利益,并应破除地域之观念,总以着眼大处为第一要义。”

水库固能起防洪作用,但其“有效年龄则有限定。益以黄河挟沙过巨,淤淀较速,其寿命乃愈短。”故在工程失效之前应计划其补救措施。

黄河下游在中游水库修建之前,可考虑于“郑县及兰封南岸、原武及开封北岸、长清或济阳北岸等地,分别研究其可否开辟泄洪道”。“黄河在洪涨期内足致水患之流量并非过巨。倘于下游觅有可作分洪之道,亦有减消洪峰之作用”。

对于“鲁省民埝与大堤间之蓄水及落淤计划,应加以研究,并期早日实现”。“极应选一适当地点作试验,试验成功,再行推广”。

至于“黄河下游之堤身……应分别规定其高度和断面标准,同时研究其护理之方法,以为修整堤防之依据”。修堤之标准,如与中游水库配合,“则应以安全排泄郑县每秒一万立方公尺之流量为限”;“若仅以堤为防洪之具,则应以安全排泄郑县每秒二万二千立方公尺流量为初步之标准”。也可考虑是否需要开辟泄洪道的问题:“至于防护之不周或失当,亦为决口之重大原因,并应筹划改善之。”

“堤线之调整,应分步为之,初步之调整,应先择特别突出之‘险工’使之后移;转弯突锐之处,使之和缓;堤距过狭之处,使之放宽。当其它工程进至相当阶段时,再作束窄堤距之图。”“下游堤距宽广之处,颇有储蓄洪水功能。……初期修整不可贸然束窄。”

“上、中游各项工程建设以后,下游水流涨落情形,必与今日不同。质言之,即其变化必不如现在之突兀。届时下游河槽之控制,当亦比较容易。但为目前计,可备一平时河槽及一洪水河槽。”亦即维持现实的“复式河槽”。

“低水就范,则航运称便,洪水就范,则河患可除。故固定河槽一事,应视为今日之急要工作。而固定之法尤宜即行着手研究,并选择适当河段早日试行。”

“黄河下游,过度之弯曲尚少,应就其最严重者整理之,不可过事更张。”

下游河道“护岸工程可先采取点之控制,以后逐渐扩充,而及于线之控制”。“秸埽能速成而不能经久。故仅可于紧急时用之,不可作为经常护岸之法”。

“利津以下河无正槽,虽以人烟稀少,不感其患,但现有淤田三百万亩,如能加以整理,则生产所得,颇可资治河之用。且可于此段依理想而拟定其计划,作为治理下游之模型。”

在“其他”部分则指出:“治河之准备工作除工程计划外,尚有人与料具二者。故对工人及技师之训练补充,料具之制造储备,均应列入总计划。”

“治河虽为生产建设事业,但欲开其端,则有赖于资金之推动,筹措方法及年度预算皆应列于计划之中。”

“治河工作应视为经济建设之一项重要部门,故应及早进行。”

赤子之心 春风沐人

“树满绿荫花谢枝,江南燕子飞来迟。”“映日水渠如罗网,湖塘点点赛银河。”这些想象丰富、感情真挚的诗句告诉我们,张含英不仅是著名的水利专家,同时也是一位富有才气的诗人。同古今中外众多诗人一样,张含英同样有着一颗赤子之心。他感情真挚,对于社会主义、共产党饱含热爱之情,坚持真理,自强不息,厚德载物,严以律己,宽以待人……这些品质,如涓涓细流,在张含英的一生中,汩汩地流淌着。

1919年因积极参加“五四”运动,北洋大学学生被全体开除了学籍。当时学校当局规定,只要写悔过书便可以恢复学籍。尽管北洋大学是实现治理黄河夙愿的希望所在,但张含英坚决认为爱国无罪,拒绝“悔过”,于是被迫离开了魂牵梦萦的北洋大学。

1948年8月20日,军警突然包围了北洋大学,准备逮捕爱国学生。军警要求校方按名单交人,否则将强行搜捕。为了保护学生,避免军警强行进校酿成流血冲突,身为校长的张含英毅然挺身而出,亲自去天津市警察局交涉。起初,局长态度蛮横:“学校至少要交出几个人来才可撤退。”张含英断然拒绝了:“学生犯了什么罪? 把他们交出来,我如何对学生交代?”并向局长晓以军警进校捕人必定要发生的严重后果。张含英旗帜鲜明的态度,震慑住了警察局局长,他终于退缩了:“你能保证学生不闹事吗?”张含英坚决地说:“我的学生根本没闹事,能保证。”张含英的临危不惧,终于迫使军警解除了对学校的包围,保护了进步学生,避免了一场即将发生的流血冲突。

1949年初,国民党在大陆的统治已经风雨飘摇。对于国民党的腐朽早已不抱丝毫幻想的张含英拒绝去台湾,而是潜留在南京迎接解放,以便在解放了的土地上寻求治理黄河的机会。

随后经历的两件事深深震撼了张含英。

一是南京解放后,张含英于1949年6月应黄河水利委员会主任王化云之邀到开封任黄委会顾问。时值汛期,黄委会防汛会议决定,当年的防汛任务是:“保证陕县黄河水流涨到16000 立方米每秒,下游大堤不决口。”随后于7月下旬战胜了陕县流量15000立方米每秒的特大洪水。这使张含英非常震惊。因为按历史经验:陕县流量到了6000立方米每秒,就经常决口;到了10000立方米每秒,则必然决口。历史上,从来没有哪个政府敢下如此保证。

二是1949年初,张含英向王化云建议,由于黄河下游河水高出两岸地面,可以首先选择条件适宜的郑州京汉桥以西的北岸建闸,引水灌溉。王化云赞同后,张含英又担心地问:“这是必须投资的,有钱吗?”王化云铿锵有力地答道:“人民需要的事就要办,经费会有的。”不久,工程就动工建成了,这就是黄河下游第一座引水灌溉工程——人民胜利渠。

这两件事使张含英的心情无比激动。当初在写完《黄河治理纲要》时,一时的轻松之后,却是长久的悲观,认为它不过是一纸空文,有生之年将难以实现。而在共产党的领导下,短时间黄河所发生的巨大变化,使他深深地认识到,共产党是伟大的,是为人民办事的,治理黄河是认真的。对社会主义、对中国共产党的热爱之情从此便在张含英的心里深深扎下了根,并伴随了他的后半生。张含英由此萌生了加入中国共产党、成为一名先进分子的愿望,于1956年提出申请后,便开始了25年矢志不渝的漫长追求途程。1981年5月12日,张含英迎来了“第三个生日”,加入了中国共产党。万分激动之下,张含英当即写成《党支部大会口占》两首。其中之一为:“决议庄严收党婴,深惭届耄获新生。高标近的长征路,意志钢铁分秒争。”张含英1990年被评为中共中央国家机关优秀党员,多次被评为水利部优秀党员,1999年获水利部授予的从事水利工作75周年“特殊贡献奖”,2004年获中国水利学会成立70周年大会授予的“功勋奖”。

1956年10月,张含英率领赴苏联水利参观团,到苏联参观考察水利。11月的一天,张含英所带的小组到吉尔吉斯首都安集延参观访问。吉尔吉斯水利机关给张含英派了一辆可坐五六个人的高级“吉姆车”,其他同志则坐普通的“华沙车”。张含英坚决不肯搞“特殊化”,坚持将“吉姆车”让给了其他同志,自己则和翻译坐了“华沙车”。半路上,“吉姆车”出了交通事故,司机当场死亡,其他同志都不同程度地受了伤。本来交通事故乃意外之事,非人的主观意志所能左右的。换车也纯粹是爱护同志,不搞“特殊化”。但张含英却非常自责,认为责任在己,在给傅作义部长的报告中还专门作了检讨。

这样的事例还有很多。由于德高望重、饱受敬仰,曾经认识的,有机会自要拜会;未曾谋面的,也常不期而至;编辑记者,更是经常采访查询。对于来访者,无论相识与否、地位高低,张含英都一视同仁,热心接待。即使到了晚年,仍以他那洪亮的声音,与来访者或是畅谈黄河巨变,或是对于查询一一作答。其中固然不乏对于黄河巨变、水利新貌的欣慰,对于后生的鞭策,但生怕冷落慢待了别人,则是每个来访者都能感受到的。

(王 勤)

简 历

1900年5月10日生于山东省菏泽县。

1918—1921年北洋大学、北京大学求学。

1921—1924年 美国伊利诺伊大学土木工程系学习,获土木工程学士。

1924—1925年 美国康奈尔大学土木工程系深造,获土木工程硕士。

1925年8月至1926年7月山东第六中学高中部教员。

1926年8月至1929年8月青岛大学教授。

1928年8月至1930年8月山东建设厅技正,兼科长(主管水利)。

1930年9月至1932年2月北宁铁路局葫芦岛港务处主任工程师。

1932年2—9月山东教育厅科长,主管高等教育。

1932年10月至1933年7月华北水利委员会课长,兼北方大港筹备处主任工程师、北洋大学教授。

1933年8月至1936年8月黄河水利委员会委员,兼秘书长、总工程师。

1936年8—10月北洋大学教务长。

1936年11月至1938年1月全国经济委员会水利处副处长。

1938年2—9月经济部技正,兼顾全国水利行政业务。

1938年9月至1939年12月湘桂水道工程处处长,兼总工程师。

1939年12月至1940年12月扬子江水利委员会代理委员长。

1941年1—8月扬子江水利委员会顾问。

1941年8月至1943年10月黄河水利委员会委员长。

1943年12月至1948年1月中央设计局委员兼水利组长,兼南京中央大学教授。1945年赴美国考察水利,加入美国土木工程学会,成为终身会员。

1948年2月至1949年1月国立北洋大学校长。

1949年2—6月南京中央大学教授。

1949年2月至1950年1月解放区黄河水利委员会顾问。

1950—1979年 中华人民共和国水利部副部长,水利电力部副部长,兼部技术委员会主任。

1979—1982年 中华人民共和国水利部顾问。

1990年11月中华人民共和国水利部技术委员会顾问。

2002年12月6日逝世于北京,享年102岁。

主 要 论 著

1 张含英.治河论丛.上海:商务印书馆,1936.

2 张含英.黄河志:水文工程.上海:商务印书馆,1936.

3 张含英.水力学.上海:商务印书馆,1936.

4 张含英.黄河水患之控制.上海:商务印书馆,1938.

5 张含英.土壤之冲刷与控制.上海:商务印书馆,1945.

6 张含英.历代治河方略述要.上海:商务印书馆,1945.

7 张含英.防洪工程学.上海:商务印书馆,1950.

8 张含英.说水.北京:中央人民政府水利部学习委员会,1950.

9 张含英.我国水利科学的成就.北京:中华全国科学技术普及协会,1954.

10 张含英.谈谈治水.北京:中华全国科学技术普及协会,1954.

11 张含英.征服黄河.北京:中国青年出版社,1955.

12 张含英.根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的优越性.北京:新知识出版社,1955.

13 张含英.我们将怎样改造黄河.北京:北京图书馆编印,1955.

14 张含英.水利概论.北京:水利出版社,1956.

15 张含英.中国古代水利事业的成就.北京:科学普及出版社,1957.

16 张含英.中国的水利水电建设.北京:水利出版社,1957.

17 张含英.历代治河方略探讨.北京:水利电力出版社,1982.

18 张含英.明清治河概论.北京:水利电力出版社,1986.

19 张含英.张含英自传.北京:中国水利学会,1990.

20 张含英.治河论丛续编.北京:水利电力出版社,1992.

21 张含英.我有三个生日.北京:水利电力出版社,1993.

22 张含英.盛世吟.北京:专利文献出版社,1997.

23 张含英.余生议水录.北京:中国水利水电出版社,1999.

参 考 文 献

中国水利学会. 张含英纪念集. 北京:中国水利水电出版社,2003.

人物简介

张含英,水利专家,中国近代水利的开拓者之一。他长期研究黄河的治理与开发,于20世纪40年代提出的“上中下三游统筹,干流与支流兼顾,以整个流域为对象”,“多目标计划”的治黄主张,对治黄工作有重大影响。新中国成立后,参与领导了全国水利建设,主持或参与组织了许多重要水利工程项目,为推进新中国的水利事业,尤其是治黄事业作出了重要贡献。

张含英,字华甫,1900年5月10日出生于山东省菏泽县城。黄河自1855年于河南省兰封(今兰考)铜瓦厢决口改道,一夜之间便由菏泽以南滚向了北边。决口后的黄河,长期处于漫流状态,地近新旧河道交叉顶点的菏泽,受害尤为严重,长期遭受着黄水灭顶的威胁。祖母对亲历的黄河改道及其灾害的讲述,亲耳所闻的黄河发水的报警锣声,以及大禹治水的传说,在童年的张含英心里播下了一粒种子:献身黄河,驯服黄河!

在此志向的激励下,中学毕业后的张含英,在调查得知治理黄河所要学习的知识是土木工程,土木工程以北洋大学最为出色后,便于1918年秋季考入了北洋大学预科,由此便与黄河、与水利结下了伴随终生的难舍情缘。然而,腐败黑暗的旧中国,迎接这位有志青年的却是当头一棒。1919年,著名的“五四”运动爆发,张含英与全体同学积极参与了这一爱国运动,却因此被学校当局开除学籍。无奈,张含英只好于1919年初冬转入北京大学物理系学习。然而,物理学毕竟与土木工程相距甚远,为了实现志愿,张含英于1921年远赴重洋,留学大洋彼岸的美国,进入土木工程很出色的伊利诺伊大学工学院学习。1924年夏毕业获学士学位后,又赴有名的康奈尔大学深造,1925年夏获硕士学位,随即返回祖国。

张含英回国后,便投身到治河实践。1925—1949年的24 年间,先后担任青岛大学、北洋大学、南京中央大学教授,北洋大学教授、校长,黄河水利委员会秘书长、总工程师,扬子江水利委员会代理委员长,黄河水利委员会委员长等职,为近代水利科学技术在中国的发展,进行了长期不懈卓有成效的拓荒工作,并于1947年8 月,发表了在治黄史上具有里程碑意义的研究成果——《黄河治理纲要》。

新中国成立后,长期担任水利部和水利电力部副部长,并兼任部技术委员会主任等职务,参与领导了全国水利建设,主持或参与组织了许多重要水利工程项目,为推进新中国的水利事业,尤其是治黄事业的不断发展作出了重要贡献。

1954—1974年任第一、第二、第三届全国人民代表大会代表,1978—1988年任第五、第六届中国政治协商会议全国委员会常务委员。1957—1981年任中国水利学会第一、第二届理事长,1981—1989年任中国水利学会第三、第四届名誉理事长。1958—1980年任中国科学技术协会委员。

在长达70多年的水利生涯中,张含英同志积累了丰富的实践经验,在学术上卓有成就,著述颇丰。1936—1999年期间,共出版《治河论丛》、《黄河志·水文工程》、《黄河水患之控制》、《土壤之冲刷与控制》、《历代治河方略述要》、《水利概论》、《历代治河方略探讨》、《明清治河概论》、《治河论丛续篇》、《我有三个生日》、《余生议水录》等著作23种,为中国水利科学进步、水利科学知识普及作出了重要贡献。

中国近代水利的开拓者

以探寻现象背后本质的必然联系为根本特征的科学,对于中国来讲,无疑是舶来品。由于漫长的闭关锁国的封建统治,尽管自鸦片战争以来,在国难日益深重的情势下,清政府也曾搞过洋务运动,但那只是引进了一些洋枪洋炮,而支撑洋枪洋炮的科学技术,在中华大地上却洪荒依旧。民国以后,尽管陆续兴办起了高等学校,然而多难的中国,由于科学基础薄弱,科技行业寥寥无几,科技人员自然就没有了施展的舞台,长期存在的大学生“毕业即失业”现象,正是当时社会的生动写照。因而,科学道路的开拓,历程是十分艰难的。

作为一门古老的学科,水利工程在我国有着悠久的历史。以经验为基础的传统水利技术,在成就辉煌的水利事业的同时,也形成了一个既得的利益集团。由于治河工程物料都用于水下,究竟用了多少物料,耗费了多少钱财,实际上难以查核,因此,河工历来是贪污的巨大温床,主管河工的官吏一直都是肥缺。而科学是以“精准”为特征的,水利科学技术一旦采用,必将使隐藏在水下的秘密暴露在光天化日之下。因此,比起铁路、钢铁等新兴行业来,现代水利技术的开拓,除了基础匮乏外,又多出了人为的阻碍,其途程更是布满了荆棘。

1925年夏,位于菏泽城北约25公里的濮阳李升屯南岸民埝决口,致使山东数县田地被淹。同年秋,在商议堵口事宜时,初次接触黄河对黄河满怀深情的张含英,就想利用所学的现代水利技术在黄河上有所作为。鉴于当时采用的埽工护岸方法存在年年加镶不经济、不稳、易浮、易失等缺点,张含英就提出了“改埽工为石护岸”的治河意见。这些意见,由于深深触及了旧河工人员的根本利益,自然招来了顽强抵触:“黄河治理经验是几千年传下来的,不能变,不能改。”

1933年8月,黄河发生特大洪水,下游决口50多处,灾情极为严重。为了应付悲惨的局面,国民政府以近代著名水利专家李仪祉为委员长、张含英为委员兼秘书长,紧急成立了黄河水利委员会(以下简称黄委会),筹备堵塞决口。正当黄委会积极勘察、加紧筹划之际,国民政府又成立了黄河水灾救济委员会,当时兼管该会的宋子文说:“我们的钱岂能让别人花?”于是自行设立了工赈组,抢走了堵口这一“肥缺”。黄委会的堵口任务无形中就被取消了。

1935年,当局特派有权势有后台的腐朽官僚孔祥榕为黄委会副委员长。此人极端迷信,凡事必先扶乩占卜,请求神仙指示。如此荒唐行径,焉能治河? 李仪祉、张含英等先后愤然辞职。

一盆接一盆的冷水,使张含英认识到:黄河为患,除了自然因素外,更有深刻的社会原因。这使张含英的心情极为苦闷。然而,“黄河召唤系我心”,对于理想的执着追求,对于黄河的一往情深,使张含英没有消沉,在举步维艰的环境下,仍然一如既往地为黄河的治理开发顽强不懈地开拓着、探索着。

(1)加强基础建设,初步建立起了水文观测系统。1933— 1936年,张含英在任黄委会秘书长、总工程师期间,针对观测设施严重缺乏的现状,在建立观测站点,掌握黄河流域的水情、雨情等方面,做了大量工作。在此期间,他先后添设了水文站和水位站约30处;组织了3个测量队,测量黄河下游及有关地区地形;在黄土高原的不同水土流失形态地区,设立了绥德韭园沟、天水吕二沟和董志塬西峰镇3处水土保持实验站;在天津设立下游河道治理模型实验所;进行了大量的河道和有关地区的勘察工作;搜集了大量有关资料和文献;出版了《黄河水利月刊》。

(2)亲身考察黄河,掌握第一手材料。1932年10月16日至11月1日,考察了由利津到孟津的黄河下游河道及洛河; 1946年7月初至11月底,考察了黄河上游,踏勘的足迹遍布了气势雄伟、资源丰富的12个峡谷——青铜峡、黑山峡、红山峡、大峡、盐锅峡、刘家峡、寺沟峡、孟打峡、公伯峡、李家峡、松巴峡、龙羊峡。两次考察使张含英对整个黄河的水情水势、地址地貌、沿岸经济状况有了全盘的了解,对后来治理开发黄河真知灼见的提出,打下了牢固的基础。

与此同时,张含英还不断总结实践经验,悉心研究总结我国传统的治河经验。1925—1949年间,发表了《李升屯黄河决口调查记》、《论治黄》、《治河论丛》、《黄河志·水文工程》、《历代治河方略述要》等大量著述。为了追踪国外水利技术发展状况,以为我国水利事业的借鉴,张含英1945年赴美国考察了水利,并成为了美国土木工程学会终身会员。

辛劳终结硕果。1947年8月,在长期潜心调查研究的基础上,张含英发表了开创黄河治理新纪元的著作——《黄河治理纲要》,对于黄河的治理开发提出了系统而细致的计划。

由于现代水利科学是由西方传入的,一些水利工程及措施在中国的土地上是没有的,自然也没有相应的名词。在这方面,张含英与其他水利先驱一样做了辛苦的开拓工作。“水土保持” 一词就是张含英创立的。

黄河是世界上有名的多泥沙河流。泥沙主要来源于黄土高原,由于黄土土质疏松,受雨水侵蚀,大量泥沙输入黄河。在李仪祉早期的著作中,使用的是“土壤侵蚀”、“土随水去”、“防止冲刷、平缓径流”等词汇。1933—1934年间,张含英在一篇文章中提到“水土须保持,治理需认真”。不久,在商讨工作问题时,张含英征询李仪祉的意见:把控制黄土高原水土流失,说成“水土保持”是否确切? 李仪祉当即表示得当,不久就在绥德韭园沟等3 处设立的监测站点中正式加以使用,冠名为“水土保持实验站”。“水土保持”一词就此诞生了。

黄河治理的里程碑—— 《黄河治理纲要》

传统的治河观念,只是在下游采取“疏、导、放、束”的治标手段,而由于时代局限,对于全局统筹、多目标开发,则无从顾及。《黄河治理纲要》则是一篇突破传统治河观念,以近代科学技术从事全面治理与开发黄河的著作。全文由总则、基本资料、泥沙之控制、水之利用、水之防范、其它六部分组成。对于包括建立观测体系、泥沙控制研究、水利灌溉、水力发电、防洪等的黄河多目标开发,提出了系统的主张、细致的计划,成为了治黄的指导性文献。新中国黄河治理与开发的实际情况,更证明了张含英的远见卓识。

“总则”开宗明义地阐明了治黄的指导思想。首先论述了黄河治理与开发的目的及其社会、经济的效益。“治理黄河应防制其祸患,并开发资源,借以安定社会,增加农产,便利交通,促进工业,由是而改善人民生活,并提高其知识水准。”其次列举了治河方针。①“治理黄河之方策与计划,应上中下三游统筹,本流与支流兼顾,以整个流域为对象”;②“黄河之治理为一错综复杂之问题,绝非一件工程或局部之整理所能济事,必须采取多种方法,建筑多种工事,集合多种力量,共向此鹄前进,然后可望生效”;③“治理黄河之各项工事,凡能作多目标计划者,应尽量兼顾”,“所谓多目标计划者,一种水利工程而使有多种功用之谓也”。应“与农业公矿交通及其它物资建设联系配合”,且“必抱有开发整个流域全部经济之宏大志愿”。

在“基本资料”部分,首先指出了水文地质等基础数据的重要性及基础设施缺乏的现实。“基本资料之重要,似尽人皆知,而实未真知。是以迄今尚未得社会之热诚赞助与政府之积极推行。治河为科学之事,必须有科学之依据。是非既不能以常识判断,立论亦不可以凭空臆度。”因此,“治河之基本资料,应急谋普遍充实,其急需者,并应加速调查观测之。”

“据笔者所知,关于水文方面,仅河南陕县和山东济南泺口的水文观测有二十余年之历史,其它鲜有能及十年者……关于地形测量,则仅完成下游沿河一带,中游之空中测量虽已完毕,尚未制图。上游及支流与全流域之测量,则犹未着手。其它试验研究工作亦鲜进行。根据此等简陋之资料,而欲言治河,亦实难矣。”

然后建议道:在包括下游大平原在内的整个黄河流域进行地形测量,补建干支流水文站,设立“气候所”;进行全流域及干支流的地质调查,并特别提出应立即在干流上对于近期可能筑坝的峡谷进行钻探;调查全流域的经济状况及资源蕴藏情况;详细测量下游可能泛滥的平原地形情况,估计下游以往每年泛滥损失的平均值,以便算清防洪的经济效益;调查全流域可能灌溉的地区。

在“泥沙之控制”部分,指出下游“黄河为患之主要原因为含泥沙过多,治河而不注意泥沙之控制,则是不揣其本而齐其末,终将徒托空言”。建议“为求彻底明了泥沙之来源,及河槽冲积之现象,应于流域以内择设观测试验地段,并根据实地情况作控制之研究”。

黄土高原“泥沙之主要来源为晋陕区、泾渭区及晋豫区。泥沙控制之事,今日应以此为重心,其它地区影响下游较轻,暂列为次要。”

“欲谋泥沙之控制。首应注意减少其来源。减少来源之方,要不外对流域以内土地之善用,农作法之改良,地形之改革,及沟壑之控制诸端。惟兹多为农林方面事,故应与农林界合作处理之。”

“沟壑为径流携沙之汇集所,亦地面泥沙入河之总门户,对于治河最为重要,应提前加以控制。”

“沟壑及塌岸范围甚广,应办之控制工程太多……应先选定若干区域做大规模之试办,试办成功,然后推广及于全域。”

“河槽冲积”与“水库之淤淀,亦应试验研究利导之法”。

在“水之利用”部分,对于黄河上中下三段的开发目标,诸如灌溉、建库发电、航运,乃至水库地址选定等,都提出了周密而具体的计划。

应“依据基本资料统计水流涨落,地势高下,推算水流之总量与潜能”。“计算可能应用之水量与能力,进而支配全域灌溉之用水,航运最低之接济,以及电力之开发”。

“黄河流域最大资源为肥美之土地,而最缺乏者为水,故水之利用,应以农业开发为中心,水力、航运均应配合农业。”“此笔者今日之主张,是否毫无瑕疵,尚有待于资料之补充,作更进一步之研究,而后可以判明。”

“凡工程之利甲而病乙者,应求避免。如有不能,应减其病害于最低之限度。其所受之病害,并应以其它方法救济或补偿之。利甲病乙情形之避免或补救,应以经济问题为抉择之重要条件。”

兰州以上“枯水与洪水之差较小,水资源之蕴藏颇富……计划水力发电,并应兼为其它事业之开发着想”。

青海省共和县“龙羊峡而下,经松巴、李家、公伯、孟打、寺沟、刘家及盐锅等七峡,而至兰州。就中以共和县之龙羊峡及循化县之公伯峡二者最宜筑坝。虽有淹没,但不严重”。其它峡谷亦可进一步研究拦河筑坝,作综合利用之开发。兰州至中卫间,则“应先于大峡之西霞口、红山峡之吊吊坡及黑山峡下口筑坝”。共和至中卫间黄河之干流工程,“对于水力、航运、灌溉、蓄水数者必同时兼顾。而高地之灌溉,又须藉电力抽水……故此段工程最宜作多目标之计划。”“且中游、下游水量亦苦不足,于此段兼筹并蓄,源源接济,事亦需要。”

“黄河支流若大通、大夏、洮河之交通与电力应同时规划。”

“宁绥平原土壤肥美,气候适宜,引水便利,素有粮库之称。惜旧有灌溉工事虽多,今已逐渐湮废,且效能低微。故彻底整理扩充,应视为该区首要工作。”又“宁绥沿河地势较平,改进航运将须以调整河槽方法为之。惟就目前需要而言,改善航道与修筑铁路孰为最宜,应先作比较研究,然后定之。”

“河自托克托之河口镇入峡,至韩城之龙门出峡……倘于龙门至石门一带筑坝高一百五十至二百公尺,更于其上游建坝二处,即可将全段化为三湖。其最大利用为陕晋高原之抽水灌溉,次为电力之开发与航运之便利。又以接近下游,并有拦洪防决之效。故此段亦为多目标计划之良好区域。”

“关中现有灌溉工事甚多,惟已感水源不足,故蓄水问题必须积极研究。”

“河在陕县与孟津间流于山谷之中,且临近下游,故为建筑拦洪水库之优良区域。其筑坝之地址,应为陕县之三门峡及新安之八里胡同。惟如何计划以便防洪、发电、蓄水三者各得其当,如何分期兴建以使工事方面最为经济。应积极详细研究。” 为了保护肥沃的关中平原,主张“库之回水影响,不宜使潼关水位增高”。初步认为八里胡同应修筑高坝,可以控制下泄洪水低于10000立方米每秒,且装机120万马力(约88.2万千瓦);而三门峡筑坝只能以防洪为主。同时指出:“其最严重之问题,当为水库之寿命,”应对泥沙冲击问题作进一步的研究。

“黄河下游……可建闸引水灌溉。”“黄河下游两岸。盐碱地甚多,荒废不毛,应利用河水灌溉,并配合排水系统,引水洗碱。” “下游航行之利素不甚大,轮船行驶全不可能。应先配合防洪之需要,整理河槽……以期航运之逐渐发展。”

在“水之防范”中,对于黄河防洪指出了具体措施。“黄河下游为水患最多之区,亦河患特别严重之地,其治理目标,应列防洪为首要。”以上所述陕县至孟津间的筑坝拦洪与上中游泥沙控制等事项,均“应视为下游防洪之有效办法”。此外,下游除防洪外,尚要兴利,如“引水灌溉”、“河水灌淤”、“引水洗碱”、“航运之逐期开发”等。

黄河上中游的兰州、绥远和韩城、朝邑一带均已感受水患威胁。其它地区水患“范围均尚不大,灾情亦较轻微。但若干年后,可能因经济建设,人烟日密,财富日增,而渐感严重”。

“防洪一事虽含有减灾之性质,但不能视为纯粹之慈善或赈济问题,应顾到其与经济方面之关系。”防洪设施的效益及投资规模,都应视为社会经济问题。

“防洪之规划应勿拘于局部之利益,并应破除地域之观念,总以着眼大处为第一要义。”

水库固能起防洪作用,但其“有效年龄则有限定。益以黄河挟沙过巨,淤淀较速,其寿命乃愈短。”故在工程失效之前应计划其补救措施。

黄河下游在中游水库修建之前,可考虑于“郑县及兰封南岸、原武及开封北岸、长清或济阳北岸等地,分别研究其可否开辟泄洪道”。“黄河在洪涨期内足致水患之流量并非过巨。倘于下游觅有可作分洪之道,亦有减消洪峰之作用”。

对于“鲁省民埝与大堤间之蓄水及落淤计划,应加以研究,并期早日实现”。“极应选一适当地点作试验,试验成功,再行推广”。

至于“黄河下游之堤身……应分别规定其高度和断面标准,同时研究其护理之方法,以为修整堤防之依据”。修堤之标准,如与中游水库配合,“则应以安全排泄郑县每秒一万立方公尺之流量为限”;“若仅以堤为防洪之具,则应以安全排泄郑县每秒二万二千立方公尺流量为初步之标准”。也可考虑是否需要开辟泄洪道的问题:“至于防护之不周或失当,亦为决口之重大原因,并应筹划改善之。”

“堤线之调整,应分步为之,初步之调整,应先择特别突出之‘险工’使之后移;转弯突锐之处,使之和缓;堤距过狭之处,使之放宽。当其它工程进至相当阶段时,再作束窄堤距之图。”“下游堤距宽广之处,颇有储蓄洪水功能。……初期修整不可贸然束窄。”

“上、中游各项工程建设以后,下游水流涨落情形,必与今日不同。质言之,即其变化必不如现在之突兀。届时下游河槽之控制,当亦比较容易。但为目前计,可备一平时河槽及一洪水河槽。”亦即维持现实的“复式河槽”。

“低水就范,则航运称便,洪水就范,则河患可除。故固定河槽一事,应视为今日之急要工作。而固定之法尤宜即行着手研究,并选择适当河段早日试行。”

“黄河下游,过度之弯曲尚少,应就其最严重者整理之,不可过事更张。”

下游河道“护岸工程可先采取点之控制,以后逐渐扩充,而及于线之控制”。“秸埽能速成而不能经久。故仅可于紧急时用之,不可作为经常护岸之法”。

“利津以下河无正槽,虽以人烟稀少,不感其患,但现有淤田三百万亩,如能加以整理,则生产所得,颇可资治河之用。且可于此段依理想而拟定其计划,作为治理下游之模型。”

在“其他”部分则指出:“治河之准备工作除工程计划外,尚有人与料具二者。故对工人及技师之训练补充,料具之制造储备,均应列入总计划。”

“治河虽为生产建设事业,但欲开其端,则有赖于资金之推动,筹措方法及年度预算皆应列于计划之中。”

“治河工作应视为经济建设之一项重要部门,故应及早进行。”

赤子之心 春风沐人

“树满绿荫花谢枝,江南燕子飞来迟。”“映日水渠如罗网,湖塘点点赛银河。”这些想象丰富、感情真挚的诗句告诉我们,张含英不仅是著名的水利专家,同时也是一位富有才气的诗人。同古今中外众多诗人一样,张含英同样有着一颗赤子之心。他感情真挚,对于社会主义、共产党饱含热爱之情,坚持真理,自强不息,厚德载物,严以律己,宽以待人……这些品质,如涓涓细流,在张含英的一生中,汩汩地流淌着。

1919年因积极参加“五四”运动,北洋大学学生被全体开除了学籍。当时学校当局规定,只要写悔过书便可以恢复学籍。尽管北洋大学是实现治理黄河夙愿的希望所在,但张含英坚决认为爱国无罪,拒绝“悔过”,于是被迫离开了魂牵梦萦的北洋大学。

1948年8月20日,军警突然包围了北洋大学,准备逮捕爱国学生。军警要求校方按名单交人,否则将强行搜捕。为了保护学生,避免军警强行进校酿成流血冲突,身为校长的张含英毅然挺身而出,亲自去天津市警察局交涉。起初,局长态度蛮横:“学校至少要交出几个人来才可撤退。”张含英断然拒绝了:“学生犯了什么罪? 把他们交出来,我如何对学生交代?”并向局长晓以军警进校捕人必定要发生的严重后果。张含英旗帜鲜明的态度,震慑住了警察局局长,他终于退缩了:“你能保证学生不闹事吗?”张含英坚决地说:“我的学生根本没闹事,能保证。”张含英的临危不惧,终于迫使军警解除了对学校的包围,保护了进步学生,避免了一场即将发生的流血冲突。

1949年初,国民党在大陆的统治已经风雨飘摇。对于国民党的腐朽早已不抱丝毫幻想的张含英拒绝去台湾,而是潜留在南京迎接解放,以便在解放了的土地上寻求治理黄河的机会。

随后经历的两件事深深震撼了张含英。

一是南京解放后,张含英于1949年6月应黄河水利委员会主任王化云之邀到开封任黄委会顾问。时值汛期,黄委会防汛会议决定,当年的防汛任务是:“保证陕县黄河水流涨到16000 立方米每秒,下游大堤不决口。”随后于7月下旬战胜了陕县流量15000立方米每秒的特大洪水。这使张含英非常震惊。因为按历史经验:陕县流量到了6000立方米每秒,就经常决口;到了10000立方米每秒,则必然决口。历史上,从来没有哪个政府敢下如此保证。

二是1949年初,张含英向王化云建议,由于黄河下游河水高出两岸地面,可以首先选择条件适宜的郑州京汉桥以西的北岸建闸,引水灌溉。王化云赞同后,张含英又担心地问:“这是必须投资的,有钱吗?”王化云铿锵有力地答道:“人民需要的事就要办,经费会有的。”不久,工程就动工建成了,这就是黄河下游第一座引水灌溉工程——人民胜利渠。

这两件事使张含英的心情无比激动。当初在写完《黄河治理纲要》时,一时的轻松之后,却是长久的悲观,认为它不过是一纸空文,有生之年将难以实现。而在共产党的领导下,短时间黄河所发生的巨大变化,使他深深地认识到,共产党是伟大的,是为人民办事的,治理黄河是认真的。对社会主义、对中国共产党的热爱之情从此便在张含英的心里深深扎下了根,并伴随了他的后半生。张含英由此萌生了加入中国共产党、成为一名先进分子的愿望,于1956年提出申请后,便开始了25年矢志不渝的漫长追求途程。1981年5月12日,张含英迎来了“第三个生日”,加入了中国共产党。万分激动之下,张含英当即写成《党支部大会口占》两首。其中之一为:“决议庄严收党婴,深惭届耄获新生。高标近的长征路,意志钢铁分秒争。”张含英1990年被评为中共中央国家机关优秀党员,多次被评为水利部优秀党员,1999年获水利部授予的从事水利工作75周年“特殊贡献奖”,2004年获中国水利学会成立70周年大会授予的“功勋奖”。

1956年10月,张含英率领赴苏联水利参观团,到苏联参观考察水利。11月的一天,张含英所带的小组到吉尔吉斯首都安集延参观访问。吉尔吉斯水利机关给张含英派了一辆可坐五六个人的高级“吉姆车”,其他同志则坐普通的“华沙车”。张含英坚决不肯搞“特殊化”,坚持将“吉姆车”让给了其他同志,自己则和翻译坐了“华沙车”。半路上,“吉姆车”出了交通事故,司机当场死亡,其他同志都不同程度地受了伤。本来交通事故乃意外之事,非人的主观意志所能左右的。换车也纯粹是爱护同志,不搞“特殊化”。但张含英却非常自责,认为责任在己,在给傅作义部长的报告中还专门作了检讨。

这样的事例还有很多。由于德高望重、饱受敬仰,曾经认识的,有机会自要拜会;未曾谋面的,也常不期而至;编辑记者,更是经常采访查询。对于来访者,无论相识与否、地位高低,张含英都一视同仁,热心接待。即使到了晚年,仍以他那洪亮的声音,与来访者或是畅谈黄河巨变,或是对于查询一一作答。其中固然不乏对于黄河巨变、水利新貌的欣慰,对于后生的鞭策,但生怕冷落慢待了别人,则是每个来访者都能感受到的。

(王 勤)

简 历

1900年5月10日生于山东省菏泽县。

1918—1921年北洋大学、北京大学求学。

1921—1924年 美国伊利诺伊大学土木工程系学习,获土木工程学士。

1924—1925年 美国康奈尔大学土木工程系深造,获土木工程硕士。

1925年8月至1926年7月山东第六中学高中部教员。

1926年8月至1929年8月青岛大学教授。

1928年8月至1930年8月山东建设厅技正,兼科长(主管水利)。

1930年9月至1932年2月北宁铁路局葫芦岛港务处主任工程师。

1932年2—9月山东教育厅科长,主管高等教育。

1932年10月至1933年7月华北水利委员会课长,兼北方大港筹备处主任工程师、北洋大学教授。

1933年8月至1936年8月黄河水利委员会委员,兼秘书长、总工程师。

1936年8—10月北洋大学教务长。

1936年11月至1938年1月全国经济委员会水利处副处长。

1938年2—9月经济部技正,兼顾全国水利行政业务。

1938年9月至1939年12月湘桂水道工程处处长,兼总工程师。

1939年12月至1940年12月扬子江水利委员会代理委员长。

1941年1—8月扬子江水利委员会顾问。

1941年8月至1943年10月黄河水利委员会委员长。

1943年12月至1948年1月中央设计局委员兼水利组长,兼南京中央大学教授。1945年赴美国考察水利,加入美国土木工程学会,成为终身会员。

1948年2月至1949年1月国立北洋大学校长。

1949年2—6月南京中央大学教授。

1949年2月至1950年1月解放区黄河水利委员会顾问。

1950—1979年 中华人民共和国水利部副部长,水利电力部副部长,兼部技术委员会主任。

1979—1982年 中华人民共和国水利部顾问。

1990年11月中华人民共和国水利部技术委员会顾问。

2002年12月6日逝世于北京,享年102岁。

主 要 论 著

1 张含英.治河论丛.上海:商务印书馆,1936.

2 张含英.黄河志:水文工程.上海:商务印书馆,1936.

3 张含英.水力学.上海:商务印书馆,1936.

4 张含英.黄河水患之控制.上海:商务印书馆,1938.

5 张含英.土壤之冲刷与控制.上海:商务印书馆,1945.

6 张含英.历代治河方略述要.上海:商务印书馆,1945.

7 张含英.防洪工程学.上海:商务印书馆,1950.

8 张含英.说水.北京:中央人民政府水利部学习委员会,1950.

9 张含英.我国水利科学的成就.北京:中华全国科学技术普及协会,1954.

10 张含英.谈谈治水.北京:中华全国科学技术普及协会,1954.

11 张含英.征服黄河.北京:中国青年出版社,1955.

12 张含英.根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的优越性.北京:新知识出版社,1955.

13 张含英.我们将怎样改造黄河.北京:北京图书馆编印,1955.

14 张含英.水利概论.北京:水利出版社,1956.

15 张含英.中国古代水利事业的成就.北京:科学普及出版社,1957.

16 张含英.中国的水利水电建设.北京:水利出版社,1957.

17 张含英.历代治河方略探讨.北京:水利电力出版社,1982.

18 张含英.明清治河概论.北京:水利电力出版社,1986.

19 张含英.张含英自传.北京:中国水利学会,1990.

20 张含英.治河论丛续编.北京:水利电力出版社,1992.

21 张含英.我有三个生日.北京:水利电力出版社,1993.

22 张含英.盛世吟.北京:专利文献出版社,1997.

23 张含英.余生议水录.北京:中国水利水电出版社,1999.

参 考 文 献