中国水利学会发布2024水利领域重大科技进展和2025年度前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题

2025-10-25 21:30

10月25日,中国水利学会在2025中国水利学术大会上,发布了2024年度水利领域重大科技进展9项和2025年度中国水利学会前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题14项。

2024年度水利领域重大科技进展

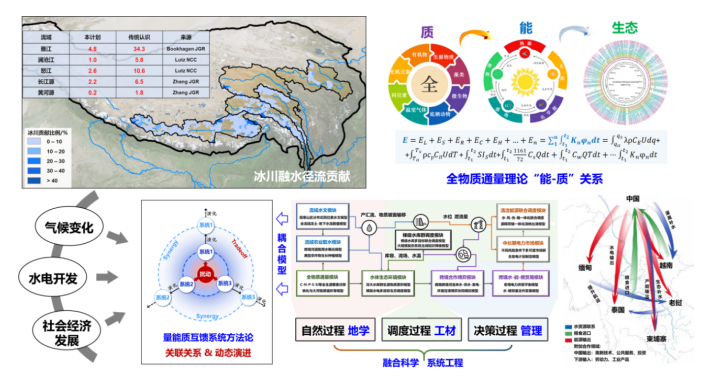

1.西南河流源区径流变化和适应性利用

主要完成人:胡春宏、郑春苗、王光谦、张建云、王超、倪广恒、倪晋仁、张弛、田富强、王雨春

完成单位:中国水利水电科学研究院、南方科技大学、清华大学、南京水利科学研究院、河海大学、北京大学、大连理工大学

推荐单位:中国水利水电科学研究院

进展简介:研究构建了西南河流源区空天地一体化多要素监测体系,创建了高原寒区径流水源解析理论和河流全物质通量理论,建立了径流适应性利用方法与技术体系,形成了高原水科学的学术高峰,增强了全球学术的“中国声音”,贡献了国际河流治理协同共赢的“中国方案”,为西南清洁能源基地、澜湄合作、国家水网等国家重大工程提供科技支撑。

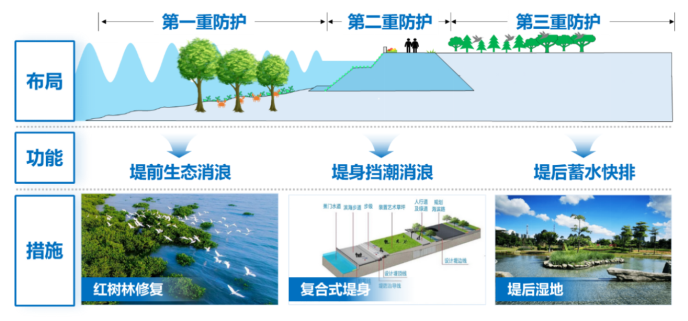

2.粤港澳大湾区城市海堤防御能力和生态功能提升关键技术及应用

主要完成人:侯堋、郑金海、陈俊昂、梁美仪、陶爱峰、刘晓建、朱小伟、张鹏、翁忠华、王强

完成单位:珠江水利委员会珠江水利科学研究院、河海大学、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、香港城市大学、广州珠科院工程勘察设计有限公司

推荐单位:珠江水利委员会珠江水利科学研究院

进展简介:研究揭示了极端风暴潮作用下海堤破坏机理,创新提出了“浪潮分离”的海堤设计理念和设计方法,研发了海堤消浪蓄排成套新技术和海堤生态功能提升新产品,为大湾区防潮安全保障提供了重要技术支撑,同时成果已推广至韩国釜山、美国纽约等海外国家地区,为世界海岸带开发与保护提供中国智慧。

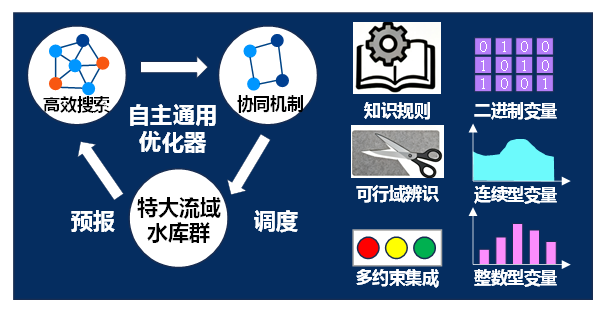

3.特大流域水库群预报调度自主通用优化器研究及应用

主要完成人:冯仲恺、肖洋、唐洪武、张亮、杨涛、杨芳、王永强、牛文静、王森、张太衡

完成单位:河海大学、苏州科技大学、江西省赣抚尾闾整治有限公司、长江水利委员会水文局、珠江水利委员会珠江水利科学研究院、长江水利委员会长江科学院、华电电力科学研究院有限公司

推荐单位:河海大学

进展简介:突破传统优化理论框架,揭示了时空耦合约束下多变量协同机制,阐明了多算子高效搜索机理,原创了特大流域水库群预报调度通用优化器,开辟形成了新分支方向,助力中国水利核心优化算法自主可控。

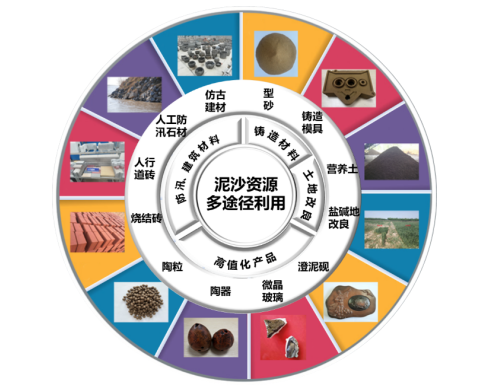

4.湖库清淤与泥沙资源利用全链条技术

主要完成人:江恩慧、王远见、刘永满、曹永涛、李昆鹏、傅旭东、刘慧、蒋思奇、毕胜、吉峰

完成单位:黄河水利委员会黄河水利科学研究院、中交疏浚(集团)股份有限公司、清华大学、长江水利委员会长江科学院、南水北调东线江苏水源有限责任公司

推荐单位:中国水利学会流域发展战略专委会

进展简介:首次发现湖库淤积泥沙具有可直接激发的火山灰活性,阐明了泥沙转型利用直接-单项-复合激发的固结胶凝机理,研制了水下深层泥沙低扰动探测取样、泥沙抽取及远距离输送技术与装备,研发了人工防汛石材、陶粒、微晶玻璃等全级配高值化转型利用产品,提出了湖库清淤与泥沙资源利用产业化运行模式,构建了湖库清淤与泥沙资源利用全链条技术体系。

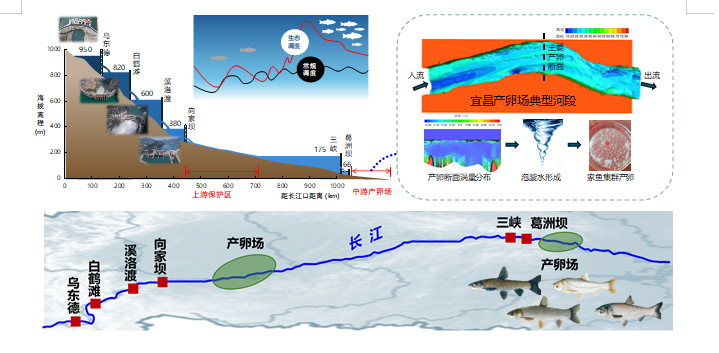

5.恢复鱼类自然繁殖的梯级水库生态调度技术

完成人:陈桂亚、曹光荣、姜伟、胡挺、陈小娟、戴凌全、徐薇、张启凡、李博、任玉峰

完成单位:水利部长江水利委员会、中国长江三峡集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所、水利部中国科学院水工程生态研究所、中国长江电力股份有限公司

推荐单位:水利部长江水利委员会

进展简介:共同研发了生态调度目标鱼类识别及繁殖水文需求量化、梯级水库联合生态调度方案决策、生态调度效果监测与评估、调度系统平台构建等恢复鱼类自然繁殖的梯级水库生态调度关键技术,三峡水库连续实施生态调度试验对坝下宜都至沙市江段四大家鱼产卵规模的贡献率超过70%,为长江大保护和水生生物多样性恢复提供重要科学技术支撑。

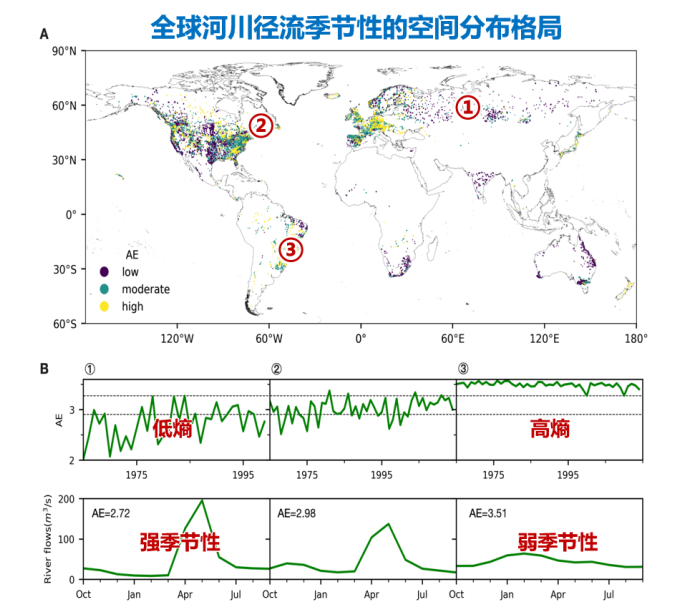

6.揭示河川径流季节性演变驱动机制与缺水时空分异

完成人:刘俊国、王泓、黄生志、陈爱芳、李德龙、刘淑曼、陈鹤、来和鑫

完成单位:华北水利水电大学、南方科技大学

推荐单位:王浩

进展简介:首次在全球尺度系统评估了气候变化对河川径流季节性的驱动作用,发现北半球高纬度地区河流季节性显著减弱,其主要归因于人为气候变化。同时,通过分析近200年全球水资源短缺演变历程,识别出四类时序演化特征,明确了短缺的起始与缓解节点。预测表明,中国水资源短缺问题有望在2050年后缓解,而非洲在气候与人口压力下短缺态势将持续加剧。相关成果已在《Science》《Nature Communications》等顶级期刊发表,并入选《国家自然科学基金委员会2024年度报告》。

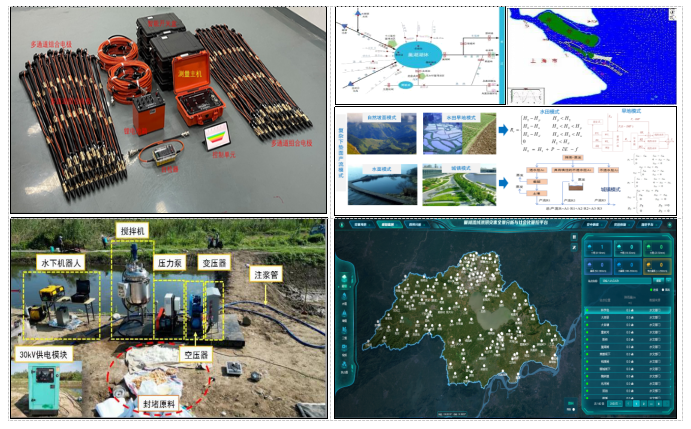

7.长江下游洪涝灾害集成调控与应急除险技术装备

完成人:王银堂、何建兵、要威、刘剑、王船海、胡庆芳、刘勇、王磊之、李伶杰、苏鑫

完成单位:南京水利科学研究院、太湖流域管理局水利发展研究中心、长江勘测规划设计研究有限责任公司、中国安能集团第二工程局有限公司、河海大学、东华大学、水利部科技推广中心、江苏省水利勘测设计研究院有限公司、安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司、江河瑞通(北京)科技有限公司

推荐单位:南京水利科学研究院

进展简介:研究提出了跨地区防洪除涝协同设计方法和标准,建立了蓄滞洪区分类管理与协同发展模式,研发了堤防渗漏分布式测温光纤监测设备和多向电位差精确探测设备,研制了水下快速固化封堵材料及其自动投放作业装置,构建了集成洪涝潮监测、预报和调度的智能化管控平台,在长江下游多个示范区实现业务化应用,显著提升了洪涝风险的系统调控与应急处置能力。

8.大中型水轮发电机自主可控智能励磁系统

完成人:刘绍新、高劲松、杨京广、张家治、赵举、吕晓勇、余翔、何学民、马小高、樊晓明

完成单位:中国长江电力股份有限公司、三峡智控科技有限公司、能事达电气股份有限公司

推荐单位:中国长江三峡集团有限公司

进展简介:该系统用于控制同步发电机电压、抑制无功功率波动,是提升水轮发电机组运行可靠性的关键控制设备,实现了大中型水轮发电机励磁系统软硬件产品全面自主可控,为水轮发电机组安全可靠运行探索了新路径。成果应用于葛洲坝水电站和三峡水电站,为其安全运行发电提供有力技术保障。

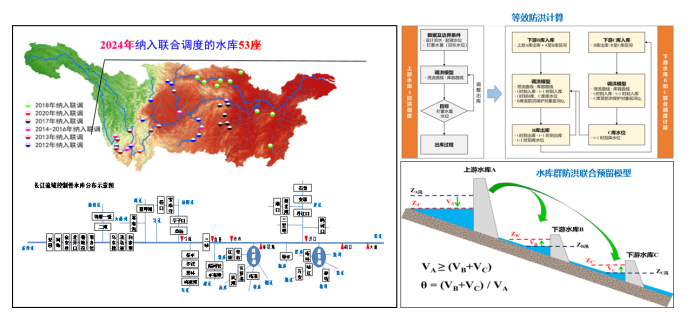

9.梯级水库群防洪库容动态协同调用关键技术及应用

完成人:陈桂亚、冯宝飞、徐长江、张俊、戴明龙、李玉荣、王乐、牛文静、欧阳硕、徐雨妮

完成单位:长江水利委员会水文局

推荐单位:长江水利委员会水文局

进展简介:针对水库群优化调控这一世界性难题,首创了梯级水库群防洪库容动态协同调用技术体系。该技术提出了梯级水库等效防洪作用定义,发明了库容等效互用系数计算方法,研发了梯级水库防洪库容联合预留模型,提出了耦合“等效互用+预报预泄+阶段释放”的水库群汛期运行水位动态控制实时预报调度技术。成果应用后,2020-2024年在长江流域增发电量超500亿度,且有力保障了防洪、供水、航运与生态安全,为水库群洪水资源化利用提供了研究与应用范式。

2025年度中国水利学会前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题

前沿科学问题

1.如何识别中国经济社会用水需求峰值及其区域性差异?

作者信息:王浩、赵勇、何国华、何凡、朱永楠

推荐单位:中国水利水电科学研究院

问题简介:用水演变态势事关经济社会发展、生态文明建设大局,直接影响重大水利工程总体格局。根据公报数据,建国以来我国用水过程先后经历了1949-1980年的“高速增长期”和1981-2012年的“缓慢增长期”,于2013年达到用水峰值后进入到“平稳波动期”,目前全国用水总量为5906亿m3,相比2013年峰值下降了4.5%。随着《国家水网建设规划纲要》的发布与实施,我国水网规划建设进入了快速发展阶段,未来中国用水需求规律会如何演变?区域用水态势将如何发展?成为决定水网工程“建不建”“建多大”的关键问题,亟需科学系统回答。本问题旨在探讨如何科学识别中国经济社会用水需求峰值规律及其区域性差异特征,使我国中长期水资源规划管理更好适应气候变化的新要求和经济社会发展的新形势,促进水资源的合理利用与水工程的科学建设,为国家水网、南水北调等重大工程规划论证以及中长期水资源管理提供理论和技术支持。

2.如何监测、识别和应对复合型气候极端事件影响下城市水安全风险?

作者信息:刘艳丽

推荐单位:南京水利科学研究院

问题简介:全球变暖增加了极端气候事件的发生概率,复合极端事件比单个极端事件对社会经济与环境造成的影响更严重。复合极端事件中对城市水安全带来威胁的主要有高温(热浪)干旱和复合洪水。一方面,高温(热浪)干旱主要影响城市的供水安全。另一方面,极端降水、风暴潮、河流洪水和海平面上升引起的复合洪水事件成为沿江滨海城市洪涝防控的新威胁。

需要加强复合极端事件机理研究,利用大数据、人工智能等技术,提高预测预警能力;加大城市基础设施投入,升级改造城市供水、排水系统,提升防灾减灾能力;完善应急管理体系,提高协同应对效率;推广节水技术和措施,提高水资源利用效率,开发利用非常规水源,推进水资源可持续利用;加强公众宣传教育,鼓励公众参与节水行动和水资源保护,提高风险意识和自救互救能力;将气候变化因素纳入城市发展规划,加强流域上下游城市之间的合作,提升城市韧性。

3.如何实现水库生态系统演变过程与动态平衡机制?

作者信息:王建华、张云昌、胡鹏、赵进勇

推荐单位:中国水利水电科学研究院

问题简介:中国具有世界上最多的水库,但长期以来,缺乏针对水库生态系统的系统性基础理论研究,对于水库生态系统的演变规律认识不清,导致大量涉及到水库生态的实践问题回答不清、解决与应对方法失效。由于天然水文节律和人工调度的影响,水库生态系统内部各水生生物的结构和组成、各生境要素的时空分布均处在连续变化过程中。因此,开展水库健康评价和保护修复的基础是对现有水库生态系统的平衡状态进行识别,明晰其动态平衡机制。只有在水库处于相对稳定和平衡的状态下,才具有健康评价的意义,并提出针对性的保护修复措施。

4.如何构建多模态基础大模型与水利专业模型相融合的水利行业大模型?

作者信息:黄诗峰、孙亚勇

推荐单位:中国水利水电科学研究院

问题简介:新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,以多模态基础大模型为代表的人工智能技术,将对水利业务工作模式产生深刻、深远的影响。目前尚没有专门针对水利业务的多模态基础大模型与水利专业模型相融合的垂直大模型,将严重制约水利业务高质量发展。亟需开展多模态基础大模型与水利专业模型相融合研究,以解决“多源多模态水利数据融合的多维协同机制、多模态大模型与水利专业模型的耦合机制”等关键科学问题,攻克“天空地水工”多模态水利感知数据融合、基于弱监督和小样本学习的大规模水利知识自动提取、水利领域中的专业模型与通用大模型的高效耦合“关键技术,实现多模态基础大模型与水利专业模型融合的水利行业大模型构建。

5.如何科学认识与评估变化环境下水文系列重构计算与水资源评价?

作者信息:李菲

推荐单位:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、长安大学

问题简介:传统的水文分析基于“平稳性”假设,即水文过程(如降水、径流)的统计特性在时间上保持不变。然而,气候变化和人类活动正在打破这一假设,导致长系列水文过程实际呈显出非平稳性。非平稳性条件下,传统统计方法可能低估或高估极端水文事件(如洪水、干旱)的发生概率,从而影响水资源管理、工程设计和经济社会的可持续发展。

工程技术难题

1.如何早期识别与动态模拟气候变化背景下水网工程链生灾害?

作者信息:高长胜、胡江

推荐单位:南京水利科学研究院、水利部大坝安全管理中心

问题简介:气候变化背景下水网工程链生灾害早期识别与动态模拟涉及多个技术难题,如灾害链触发机制的量化表征,多源异构数据的动态融合与智能识别,多尺度动态模拟与不确定性控制。

灾害链触发机制的量化表征是前提。需要建立“气候变化-极端事件-工程响应”的关联模型,量化暴雨、洪水、地质灾害等触发因子的阈值,解析水网工程系统脆弱性与灾害链传播路径的时空耦合关系。

多源异构数据的动态融合与智能识别是基础。气象卫星、水文站点、地质传感器等多源数据时空分辨率差异大,研究灾害链早期征兆的实时提取方法,构建跨流域、跨工程的数据共享机制,支撑链生灾害的协同预警。

多尺度动态模拟与不确定性控制技术是核心。引入非一致性水文序列,考虑气候变化导致极端气象事件带来的影响,构建大坝等单体工程到流域水网的多尺度耦合模型,同时模拟水流、泥沙等物理过程与工程响应,平衡模型计算效率与精度。将动态模拟结果与应急预案联动,实现“监测-模拟-预警-调度”闭环管理,满足极端事件下的实时决策需求。

2.如何实现复杂水下环境下水工建筑物缺陷高精度检测与定位?

作者信息:姚成林、杨玉波、任志明

推荐单位:中国水利水电科学研究院

问题简介:水工建筑物是防洪、供水和生态保护的核心基础设施。水利工程在长期服役过程中,受材料性能退化与结构损伤累积效应影响,水工建筑物水下及隐蔽部位常呈现渐进性劣化特征,具体表现为混凝土裂缝、钢筋锈蚀、止水结构失效、管涌渗漏等典型缺陷,严重威胁工程结构安全。近年来,随着信息技术的快速发展,预警排险的新技术与新产品不断涌现,侧扫声呐、移动测量、无人机、水下机器人、多波束测深系统等新方法、新技术的开发与应用给水利水电工程检测带来了新的活力。在极端恶劣的自然条件下,在无法保障人员安全的区域,基于智能机器人平台(无人机、地面机器人、无人船和水下机器人),以光学、声学为手段的多维水下隐患探测方法为水下隐患预测预警和快速抢险排险提供了技术支撑。但是,受能见度极低、图像质量劣化、色差与畸变等因素限制,光学成像技术在浑浊、强噪、弱光等复杂水下环境中存在天然屏障;声学探测技术受分辨率-探测距离限制,存在物理探测局限,还易受多路径干扰。因此,针对水工建筑物浑浊、强噪、弱光等环境特点,亟需突破环境抗干扰、多模态数据融合、智能实时分析等技术瓶颈,研究不同层次上的声光联合探测方法和数据融合技术,构建“全域感知-精准诊断-动态预警”的检测体系,保障水利工程安全运行。

3.如何确保中小型水库土石坝堤防遭遇超标洪水漫而不溃?

作者信息:盛金保、李宏恩

推荐单位:南京水利科学研究院

问题简介:我国现有各类水库94877座,中小型水库占比99%,80%以上建于上世纪50~70年代,土石坝占比91.8%,坝高低于30m占比超92%,具有中小型水库多、老旧坝多、土坝多、低坝多的工程禀赋特征。我国中小型水库工程建设先天不足、洪水标准偏低、泄洪设施不完备等问题突出,漫顶溃坝风险高。2000~2024年,全国因超标洪水溃坝45座,占同期溃坝总数的46%,在2018~2024年发生的6座溃坝及20余座出险事故中,96%与超标洪水或强降雨有关,30m以下低坝22座,中小型水库漫顶溃坝事故比例显著升高。针对水头较低、溃坝影响较小的中低坝,适宜的坝面防护与泄流技术可延缓漫顶溃决过程,在提升大坝抗御超标洪水能力的同时也为下游撤离争取宝贵时间。然而,目前中低土石坝防漫溃技术与装备研发尚属行业空白,多个关键科学与技术问题仍存在瓶颈。按照习近平总书记“要坚持底线思维和极限思维,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”的重要指示要求,必须做好极限状态下的水库大坝安全保障,尤其是要特别关注超标洪水风险下的中小型水库土石坝工程韧性提升工作。因此,如何通过构建土石坝防漫溃技术体系确保中小型水库土石坝遭遇超标洪水漫而不溃,成为推进变化环境下水库大坝安全管理的重大工程技术难题。

4.如何解决国家水网工程中生物入侵与生物污损防治难题?

作者信息:徐梦珍

推荐单位:清华大学

问题简介:随着国家水网工程部署和实施,跨流域调水背景下,以沼蛤(Limnoperna fortunei,俗称淡水壳菜)等贻贝为代表的污损型水生生物极易入侵工程环境,造成严重的生物污损问题,已成为国家水网工程安全和生态安全面临的重大挑战。近年来,多个国家的输水系统因贻贝污损附着导致管道堵塞、设备损坏、水质恶化和生态失衡等问题频繁发生,其防治已成为国际公认的难题。在我国,武钢冷却水管道、东江水源工程等多个重大涉水工程均因沼蛤污损导致运行受阻,管道内壁结构受损,防控需求极为迫切。此外,沼蛤还可通过跨流域调水扩散至尚无该物种定殖的受水水体,形成新的入侵群落,进一步加剧生态风险。

当前,污损生物对工程环境的入侵及生物污损防治研究面临的核心难题是其在输水系统中的入侵和定殖污损机制,以及有针对性的污损防治原理和有效防治技术。为破解这一科学技术难题,需开展生物学生态学机制解析、污损影响评估、风险识别、监测预警、综合防控体系研发及工程应用推广等全链条协同创新研究。通过构建完整的入侵机制和防治原理,探索防控技术新路径,以支撑水利水电工程管理部门建立科学有效的防控体系,推动生态水利学科的高质量发展,同时为全球范围内的输水工程生物污损治理提供中国方案。

5.如何实现大型城市立体排涝系统构建及智能调度?

作者信息:付晓龙、郝红升、邓芳

推荐单位:中国电力建设集团(股份)有限公司

问题简介:大型城市立体排涝系统构建及智能调度研究强调“立体化、智能化、协同化”,通过多学科交叉(水利工程、人工智能、城市规划)推动城市排涝从被动应对转向主动防控,涉及范围面广、交叉领域多、技术复杂度高,需要综合运用水利工程、城市规划、信息技术、环境科学等多个学科的知识。随着全球气候变化和极端天气事件的频发,城市内涝问题日益凸显,传统的排涝手段已难以满足现代城市发展的需求,需进一步突破技术-管理-社会的综合集成难题,以实现更高效、可持续的城市内涝治理。因此,构建高效、智能、可持续的大型城市立体排涝系统成为当前研究的重点方向。

大型城市立体排涝系统构建及智能调度研究必须分别克服以下难题,分别为:复杂下垫面条件下城市产汇流模型构建、基于水文水动力耦合技术的城市内涝模型构建、内涝风险识别控制指标及风险划定技术的突破、内涝风险防控和治理技术体系的研究、结合气象水文预报的智能化调度系统的研究。

产业技术问题

1.如何实现天空地水工一体化堤防智能巡查成套技术?

作者信息:庞治国、陆俊、孙亚勇

推荐单位:中国水利水电科学研究院、南京水利科学研究院

问题简介:近年来极端天气事件频发,汛期洪涝灾害风险显著增加,使得堤防安全稳定运行面临前所未有的挑战。传统的人工巡堤查险方式已难以满足新时期堤防安全巡查的需求,迫切需要综合运用现代科技手段。无人机遥感利用无人机搭载各种传感器获取堤防信息,具有灵活性强、分辨率高、时效性强等特点,可对堤防工程实现常态化和特别巡查,对提高巡查的效率和准确性,确保堤防安全极具价值。但目前无人机技术存在复杂堤防环境适应性弱、堤防险情智能识别精度差、多源数据融合与协同应用效果不明显、无人机巡检的自动化与智能化程度等诸多问题,制约了其广泛应用。为此,亟需加大研发具有良好的环境适应性(如抗风、防水、适应复杂地形)、长续航能力、高精度定位与导航能力,以及搭载满足堤防监测需求的各类传感器的无人机堤防智能巡查成套技术装备,实现平时与应急、多类型险情等多情景、多险种、多深度延伸覆盖,全方位提升堤防巡检智能化和可靠性,形成技术装备产业化能力,推动人工智能与水利业务深度融合,大力促进水利业务智能化转型,提升我国水利工程安全和防汛抢险能力。

2.如何突破水库大坝安全智能监控人形机器人产业难题?

作者信息:向衍、胡江、成荣亮

推荐单位:南京水利科学研究院

问题简介:传统现场检查存在效率低、风险高、数据采集维度单一等不足。人形机器人具备类人运动能力与操作灵活性,可替代人工完成涵洞、廊道、上下游坝面、竖井等高危环境的智能安全监测任务。其核心挑战在于如何突破自主感知-行动-进化的闭环能力,实现水库大坝病害的精准识别与动态诊断。

本问题涉及水利工程、机器人学、人工智能、材料科学的深度交叉,需突破仿生感知硬件设计-智能算法轻量化-动态控制理论-水利专业模型的全链条创新。

核心问题一是自主感知,包括激光雷达、声呐、红外热成像多模态传感器融合技术狭小空间的适应性优化,基于数字孪生的水工设施三维场景实时重构与动态避障算法,陡坡、廊道非结构化地形下的仿生步态控制与稳定运动机制,实现复杂场景中多源异构数据的实时融合与运动决策的毫秒级响应。

核心问题二是病害智能诊断,包括高噪声背景下毫米级裂缝、微渗漏等早期隐患的鲁棒特征提取与增强,裂缝、渗漏等多尺度缺陷特征提取模型的轻量化部署,小样本学习在结构病害检测中的迁移应用,基于边缘计算的实时诊断与预警决策链构建,实现病害的实时智能诊断。

核心问题三是自主进化与协同作业,包括群体机器人知识共享与经验迁移学习框架,动态环境下的自监督在线优化算法,人-机-云协同的智能迭代升级体系,实现有限标注数据条件下模型的持续自优化与跨场景泛化能力。

3.如何科技赋能河湖底泥综合治理与产业化技术?

作者信息:唐彤芝

推荐单位:南京水利科学研究院

问题简介:我国江河湖库底泥淤积状况日趋恶化,对堤库、航道、港池的运行安全与效益、水质与生态环境造成严重影响,实施清淤疏浚已成为国家江河战略的重要内容。开展江河湖库底泥智能探测、快速固结硬化以及资源化利用技术与装备的研发和应用,形成创新性与实用性突出、具有自主知识产权与技术特色的底淤智能探测技术与一体化装备、“天空地水人工”大数据管理系统、快速固结硬化成套技术、装备以及产业化资源商品。

4.如何实现极端降水下,AI大模型的洪涝灾害快速精准预报、预警和预演?

作者信息:桂发二、陈华、陈立、李鹏、康旭、陈俊、戚莎莎、徐雪

推荐单位:浙江贵仁信息科技股份有限公司、深圳市深水水务咨询有限公司

问题简介:由于极端降水事件极易诱发山洪、内涝等灾害,为第一时间掌握洪水情势以及山洪、内涝等次生灾害发展态势,需要搭建易受灾区数据与过程双驱动的洪水灾害智能预报模型平台,实现降水洪水快速耦合预报、预警和预演,为应急预案救援提供技术支撑,最大限度减少甚至避免生命财产损失。因此,通过将人工智能技术与水科学机理模型进行融合,建设AI大模型的洪涝灾害大模型平台,实现洪涝灾害快速精准预报、预警和预演,是当前水利科技产业发展重大技术问题。