个人简介

人物简介

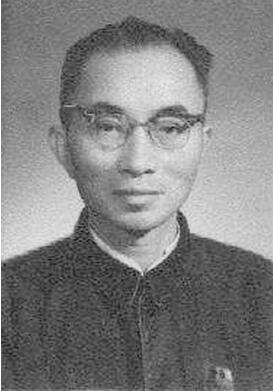

孙辅世,水利专家、近代长江治理的先驱者。他是中国水利工程学会创办人之一,并为其发展作出了积极贡献。民国时期,率先进行太湖流域水稻科学灌溉试验,提出防洪与灌溉应为长江水利之大政,创议并积极推进“蓄洪垦殖”计划的实施。新中国成立后,参与指导导沂整沐等规划的编制和工程项目的审批,并向国内介绍国际上先进的可能最大降雨计算方法,为提高水库防洪标准献策。

孙辅世,字裴忱,1901年10月9日出生于江苏省无锡县石塘湾。小学时代在无锡石塘湾度过,同时受母教诲,熟读古文作品。1912年随父迁居北京,进入北京高等师范附属中学读书,1917年毕业。此期间由于父亲任国民公报主笔公务繁忙,故他每天在课余帮助做拍发上海新闻电报的译电工作。1917—1923 年考入北洋大学学习土木工程专业。1923年毕业时,年仅45 岁的父亲去世,他先在上海西门子洋行做绘图设计工作,后到扬子建筑公司任工程师,在苏北如皋建新升船闸,安徽石埭县建钢筋混凝土桥等。1925年赴美国康奈尔大学,选修结构、铁道、水工实验、企业管理等课程,1926年6月毕业,获硕士学位。毕业后,在美国桥梁公司费城分公司做钢件的细部设计,以后又到纽约州一个县的公园建设局工作一段时间,目的是多了解一些先进的桥梁设计方法。1927年回国。

学以致用,报效祖国

回国后,在杭州市工务局任技正兼建设科长,主管修建市区马路,同时兼任浙江工学院教授,为期一年多。1928年秋到南京国民政府建设委员会水利处任秘书主任,主要审查华北水利委员会的工作计划、预算、组织编制等,开始接触水利工作。1929年春调任太湖水利委员会常务委员、秘书长兼技术长,主办吴江庞山湖灌溉实验场和武锡区电力灌溉,成立“模范灌溉管理局”,致力于研究水稻田先进灌溉方式,开创我国南方水田科学节水灌溉研究之先河。1930年后,太湖水利委员会划归南京国民政府内政部,并规定由内政部次长当然兼任委员长。次长人事几经更迭,孙辅世抱定“人应跟从事业、不应跟从人走”的观念没有转移岗位,一直在太湖水利委员会任职。也就是在这个时期开始建立起要终生搞水利的想法和信念。1935年,南京国民政府将水利工作统一于“全国经济委员会”之下,由孔祥熙负责。将“扬子江水道整理委员会”改组为“扬子江水利委员会”,并将“太湖水利委员会”并入其中。傅汝霖任太湖水利委员会委员长,孙辅世任总工程师,兼任模范灌溉管理局局长,继续负责武进、无锡、吴江一带的电力灌溉事业管理工作。在这个时期,孙辅世经常在扬子江水利委员会办的季刊《扬子江水利》、中国水利工程师学会的月刊《水利》以及稍前的太湖水利委员会的季刊《太湖》上发表文章,推动水利科技事业的发展。1937—1945 年抗日战争时期迁居到重庆,继续留在扬子江水利委员会工作。此后曾兼任浙赣铁路理事会主任秘书、滇缅铁路重庆办事处处长、湘南煤矿局副局长等职务。1945年抗日战争胜利后,孙辅世从重庆回到南京,1946年5月开始任扬子江水利委员会代理委员长。1947年南京国民政府改组原水利委员会为水利部,孙辅世改任长江水利工程总局局长。在负责扬子江水利委员会和长江水利工程总局期间,他将治江机构发展到长江上中游,成立了太湖、华阳、金水、洞庭湖、嘉陵江、綦江、岷江、金沙江等工程处,开展了大量勘测设计等前期工作,由于经费紧缺,实际上主要是进行长江复堤和部分蓄洪垦殖工程。1949年初,南京、上海等地面临解放,国民党政府要求长江总局撤离。孙辅世认为水利事业主要在大陆,因此仍留在上海。5月上海解放,孙辅世与朱士俊(原长江总局副局长)找到人民解放军军管会,接管了长江水利工程总局。孙辅世转到华东财经委员会任专员,为导沂整沭、治淮等工作献计献言。1953年调到水利部任技术委员会委员,多次参与一些重大技术问题的研究,曾指导过沂沭泗规划的编制工作,并继续倡导长江“蓄洪垦殖”的治江思路。“大跃进”年代之后,为落实水利工程效益,水利部组织复查新建大型工程的设计任务书,孙辅世等技术委员分别指导规划局专业人员进行了合理性审查工作,保障新建大型水利工程发挥作用。1979年孙辅世78岁时到水利部计划司任顾问,由于淮河流域遭遇“75·8”特大暴雨,水工设计出现新的难题,孙辅世对我国可能最大降水的计算方法进行了有益的探索,并提出“水利工作者需要熟悉气象科学,以对工程建设规模和安全标准有比较合理看法”的建议。1986年退休后到2004年,以百岁高龄仍然关心我国的水利事业。在2003年撰写的《治水回忆录》(发表于2004年2月14日《中国水利报》)中还建议在三峡大坝建成后,研究藕池口建闸控制问题,以配合三峡大坝的运用,进一步减少洞庭湖区和江汉平原的灾害。

兴修水利,改良农业,振兴农村

民国时期,中国的农业基本处于停滞和衰退的状态。农具和生产技术落后,农田水利失修,耕地荒芜,产量下降,广大农村经济濒临崩溃的境地。1927年孙辅世留学回国后,他崇仰孙中山的实业救国政策,开始涉足太湖流域的治理工作。目睹素有世界闻名农业大国之称的祖国,灾荒连年不断,人民生活困苦不堪,连老百姓的吃粮都要靠外国进口,深感痛心疾首。他说:“我国号称以农立国,历年荒歉,水旱频仍,甚至食粮尚有赖于接济。美国的面粉,暹罗之米,近年输入约在百兆元以上。国民经济之能力日促,各国过剩之生产无穹,洋货源源而来,金钱涓涓而去,长此以往,枯竭可俟,无待列强宰割,已被天然淘汰矣!”在水利界,他是较早调查农村经济的人。他调查了自己家乡苏常一带的农村情况,痛心地写道:“农民之生计,以苏常一带而论,五口之家,耕地十亩,终年役役,收入约二百九十四元,而各项支出共需三百十四元,计收支不敷约二十元,若遇荒歉,则亏负更巨,苏常一带,为全国富饶之区,情形如此,其他各地农民生计,更可想见矣。”1927年,南京国民政府成立后,当局标榜遵循孙中山《实业计划》之指示推进国家的物质建设。孙辅世认为:实业计划之内容分交通、商港、市政、水力、铁路、矿业、农业、灌溉、森林、移民十项。现国家建设刚刚开始,头绪纷繁,我国正当经济枯竭之时。各项庞大建设任务,“断非一蹴而能几及”。他务实地说:就我国情况而言,农业素来是我国立国之基。农业兴,其他建设任务方有希望。因此,应先改善我国国有之农业,维持农民之生计,增进农产之数量,庶几国有余力,始可从事其他建设事业,以期实现总理之实业计划。为探索农村振兴之路,孙辅世研究了我国古代重视农耕、奖励垦殖的传统经验,还借鉴近代国外一些发达国家发展经济重视农田灌溉的做法,期望引入国外先进技术和管理方法,以改善我国落后的农业工具与生产经营。他在《美国灌溉垦殖事业发达史》一文中写道:美国西部十五州大部原为荒旱之区,自1847—1923年经过七十余年的不断开发,推行新式灌溉垦殖事业,遂将如此“广大之荒漠,全成膏腴之地”。农业之镇市遍于各州,铁路之建筑,矿业之开采,工厂之设立,均因农业之振兴而日盛,西部各州社会根基之创立,盖全赖于灌溉事业之成功也。与我国接壤的前苏联,原来也是世界上比较落后的农业大国,自1917年十月革命成功,经过十余年的恢复和建设,当时经济发展也呈现欣欣向荣的气象。他在考察了苏俄1917年革命后农村变化情况后,于《苏俄之集团农场与中国之垦殖灌溉事业》一文中这样写道:“中国与俄罗斯同为世界上的两大农业国家,两国人口其居住农村以农为业者皆在百分之八十以上,农民因受政治及地主之压迫,困苦穷乏,苦无以为生,而农业之生产,日益破落。”然而“苏俄自发生1917年的革命后,鉴于本国基本生产之衰落,与工业国家繁荣之理由,遂以农业变成工业化、社会化与合作化为其重要的政策”。历十余年之经营,已颇见成效,其中在实施农业计划中特别重视“农田之整理与兴修水利灌溉是其重要原因之一”。孙辅世得出结论说:“为谋农村之组织及生产之同时改进,苏俄之集团农场(现译为集体农庄),实亦深合吾侪之需要。”“水利关系农产最巨,自不待言,熟田之灌溉排水,……为丰歉之主要关键,至于田地之荒弃,亦无不由于水利问题之不得解决”所致。“故单就技术而论,振实农村,则改良农业,兴修水利,实为唯一之途径”。“吾国际此经济衰落之时,日唱振兴农村,奖励生产,而对于积极之办法,迄未有何公布,与其好高骛远,徒论空言,不如前效古人,近仿美国,切实提倡灌溉垦殖,其于农村经济,庶有豸乎。”

求实的探索,有益的尝试

在20世纪20年代末至30年代初期,我国掌握现代土木和水利工程建筑的专门技术人才尚少,受过西方技术教育而又自愿投身被一般人视为“苦差役”的水利建设工作的人更是凤毛麟角。孙辅世便是当时较早学习近代西方水利科学技术的中国水利界前辈之一。他生长在水网发达,素享“财富甲天下”美名的太湖地区,深知水利的兴衰对国计民生关系甚大。他胸怀宏大抱负,决心为振兴太湖流域的水利事业贡献力量。然而当时,国困民乏,财政窘迫,经费无源,壮志难酬。而“素餐尸位,坐耗国币,尤难自安”。在此情况下,孙辅世仍不气馁,矢志不移,主动从现实的困境中寻觅自己的治水“用武之地”。他根据太湖流域的地势有山区、高区和低区的特点,分别选择了各具特色、花钱少、见效快而又比较简单易行的武锡区(代表高区)、庞山湖(代表低区)、浙西天目山区(代表山区)三处,以企业化经营水利之方法,努力促进开办新式小型农田水利灌溉事业。冀图通过实验“先树楷模,继求发展”。他所进行的新式水田节水灌溉的探索与尝试,对于推动新式农业的兴起具有积极意义。

(1)兴办武(进)(无)锡区电力灌溉。1929年孙辅世倡办扩展武锡区电力灌溉事业。该地曾于1924年由武进县蒋湾桥地方人士江上达、杨宝等就近利用震华电厂(后改名戚墅堰电厂) 的剩余电力,首创使用电力排灌,受到农民欢迎。但当时灌溉范围甚小,效益不够显著。孙辅世考虑武进县地势较高,原来用人力龙骨车提水需两次上翻,而利用电力,效率高得多,进一步扩大电力灌溉大有余地,他便因势利导,倡议当地民众仿效。为了便于统筹规划和管理,成立了武锡区电力灌溉办事处并主持其事(后发展成为武锡区模范灌溉管理局)。该项灌溉事业由办事处向电厂趸批购进电力,以合作承包方式委托组织代办戽水站,并负责收电费。每千亩设一戽水站为一单元,装置10~20千瓦电动机和4~6寸水泵以及电表。这些设备由站向办事处租用。低压输电线路由办事处负责建置。灌溉田亩由早期的3000余亩,发展到5万亩左右,每亩耗电约6~10千瓦时,促进了粮食增产,扩大了社会效益。办事处本身收支大体可以相低,到抗日战争开始才停办。

(2)创设庞山湖实验农场。为了摸索低区灌溉实验和试办大农业的经验,1930年向湖田局领取吴江县庞山湖区的一片芦苇荡,作为低区灌溉实验场,主要目的在提倡农田水利科学化,希望通过科学的灌溉与排水方法,使农场作物收获较老式耕作为丰。其实施计划略为:①规划灌排系统,泵站一机灌排两用;②用电力灌溉排水,除一季水稻外,发展种冬小麦,当时一般圩田为了避免秋涝都是只种一季早稻;③进行灌溉需水量试验以及如何合理灌排,增加产量;④探讨经营国营农场的经验。湖荡面积共1万亩,经过整理和布置场地,实有种植面积8000多亩,分为两区。创办之初,向中国银行贷款10万元。在翻地、插秧、收割农忙季节,搞每亩用工定额招工承包,其他一般农务,由场雇工自行处理,垦种之始,不另施肥,亩产150多公斤,并曾设想培育良种,作为种子农场,创立农业与水利技术合作的典范。冬季种麦的实验由于动力不足,排水渠道温度不够未能成功,其余都有一定成果。其中,灌溉需水量试验以及水稻需要干湿交替合理灌排的经验,曾就实验之记录,提供类似区域灌溉工程参考。

(3)查勘规划浙西天目山区。与此同时,对浙西天目山区即太湖上游苕溪水系也曾进行过查勘规划。太湖上游调洪、灌溉与垦殖需要统筹考虑,孙辅世提出河湖分家、蓄洪与垦殖兼顾的思想与计划。虽限于财力与当时历史条件,未能付诸实施,但在治水思路中已形成“蓄洪垦殖”之雏形。

在治江方针上的务实态度

1931年及1935年,长江流域相继遭受特大洪水灾害,治江防灾呼声高涨,治江工作开始引起人们的重视,并被提到当局的议事日程。1934年,全国经济委员会统一管辖全国水政后,治江机构也由原来的扬子江水道整理委员会、太湖流域水利委员会和湘鄂湖江水文站三个单位裁并改组成立扬子江水利委员会,开始着眼考虑全流域多目标综合利用开发问题,此时孙辅世调任扬子江水利委员会总工程师。对于长江的治理开发方针,民国成立以来尽管水旱灾害连年不断,可是政府视其为地方性局部水利问题,不予关心重视。加以当时航运和海关基本控制在外国人之手,外商为图谋巩固和扩大他们在长江上的经济掠夺,主要在长江航运的需求上不断给中国政府施加影响,而对中国人民的灾害与疾苦不屑一顾。我国近代伟大革命先行者孙中山在《实业计划》中,从宏观整体上曾提出扩展水运、开发水电为中心内容的整治开发利用长江的主张。这一治江设想是从长江长远的根本开发方向上提出的,但从当时中国的实际国情,并无法实现。如果生搬硬套执行,势必于事无补,待劳无益,而且在客观上反为外国殖民主义者的利益推波助澜。民国11—23年,扬子江水道讨论委员会和扬子江水道整理委员会主持长江水政期间,为了实现汉口至吴淞间航深十五英尺的整治目标,曾花费巨金,历十余年的资料搜集和准备,但结果只得到一纸画饼。然而,“重航运,轻防灾”和在防洪上拘泥于希望结合整治江道扩大河床容泄量来解决洪患问题,仍为当时治江思想认识上的主要倾向。孙辅世总结了长江中下游水利发展变化的特点与面临的主要问题,认为长江的防患兴利事业应以利农为主。因此,防洪与灌溉应为长江水利之大政。他在论述长江农田灌溉、防洪、航运三个主要目标的关系时说:“改良江堤内部农田水利,防止减少洪害,保护沿江两岸农田和重要城市安全,实为目前急要之务。”至航运,长江航道本属优良,虽下游存有数处枯水碍航之地段,然对现实的扬子江航运状况而言,“实无巨大之影响,故改良航道决非目前之急务”。孙辅世的治江主张得到近代著名水利科学技术先驱者李仪祉(兼任扬子江水利委员会顾问工程师)的支持并为当局所接受。长江的治理开始走上以防洪为第一任务的轨道。

对治江防洪方略的贡献

1948年,孙辅世通过深入调查研究撰写了《论长江的蓄洪垦殖》一文,极有见地地提出蓄洪垦殖的主张。他认为,长江的洪灾与中下游堤垸农田的形成有着密切的因果关系,长江的防洪问题主要在中下游,而中下游沿江滨湖地区,原多为洪水停蓄的地方,由于水沙运动形成天然淤积,以及随之而来的历代不断开发和围垦,便形成了中下游地区垸圩纵横,田连阡陌,演变成十分肥沃富饶的鱼米之乡。由于“人与水争地为利,而水必与人争以为殃”。人类社会依赖水土资源而生息繁衍,并创造出繁荣灿烂的经济和文化。但随着水的容地缩小,出路受阻,一遇大水,江槽难以安全承泄,洪水发生溃堤或漫溢成灾,反过来又危害社会和人民。民国以来,对于长江防洪问题,要么是漠不关心,要么头痛医头,脚痛医脚,“水来举国呼号,水去夷然无事”,“时过境迁,随淡然忘之,则后患不息”。1931年和1935年两次大洪水后,鉴于过去单纯依靠堤防的加高加固,或冀图通过浚渫江床增大过水断面的办法,事实上不能抵御洪水危害,有的治理方法根本难以实现。在过去治江历史上,统治者对治水无能为力时常颁布不与水争地的政令。1931年长江大水后,南京国民政府也曾效古人之法,召开“废田还湖”会议,明令禁止与水争地。但是,由于人口的增加,民食攸关,加之地主豪强从中作祟,往往禁归禁,垦还是垦,消极的禁止实际没有行通。孙辅世基于对长江水患成因的深入认识,为了解决洪水与垦殖的矛盾,提出了整理利用沿江湖泊洼地以蓄洪为主、兼顾垦殖的“蓄洪垦殖” 的防洪方略。他认为,对长江宜昌以下洪水的防御,中心问题是如何最大限度地合理处理好洪水出路与垦殖生产的关系。他提出:坚堤;上游筑拦洪水库;利用和建设沿江沿河湖泊蓄洪垦区; 局部河段裁弯取直;城市本身的防护及取缔阻水堤垸5种基本方法,统筹运用综合治理。可是,由于当时洪水灾害的频次急剧增加,堤防的安全由于质量的限制已达一定程度的极限,同时,在当时条件下又没有修筑山谷水库的可能,比较现实而又经济可行的办法,就只有推行“利用沿江湖泊以蓄纳盛涨及整理沿江农田水利”之原则,实施“蓄洪垦殖”办法。孙辅世说:整理沿江湖泊兴修蓄洪垦区的主要目的在于潴蓄长江洪水年份时的多余水量,以避免溃堤或漫堤,“弃小利,创大利”,从而保障沿江农业生产、重要城市及交通要道的安全。蓄洪垦殖区内实行蓄洪第一、垦殖第二。其运用原则略为:利用原有湖泊洼地,平时避免洪水的倒灌,保持湖容空虚以增加容积,同时得以照常耕种,必要时分泄洪峰以降低水位。运用后,使积水尽早排出,得以恢复耕种。但运用的方式根据不同的自然条件可分为行洪、分洪、滞洪、蓄洪四种类型。前两者主要是解决洪峰的问题,后两者则同时解决洪峰和洪量的问题。孙辅世说,这个意图始于1930年左右筹划浙西东苕溪南湖的整治,后来,又计划用于长江的治理。蓄洪垦殖原则的确立,当时在国内尚属首创。李仪祉曾盛赞此一治江方案“实为吾国技术家对于扬子江整理思想之一大进步,以后治江颇可本比旨而切实研究以实行之。”1936年,扬子江水利委员会选择华阳河流域作为蓄洪垦殖试验示范区并动工兴建,以后又计划应用于洞庭湖天祜垸(大通湖)和金水流域等处。但在旧中国的历史条件下,这些打算和想法只不过是水利家的美好理想,最终都无法实现。1949年新中国成立后,党和国家领导人高度重视和关怀长江防洪除涝的治理,并在国务院直接领导下成立了长江规划办公室,后改为长江水利委员会。为了广大人民群众的利益,认真研究和继承了蓄洪垦殖这一宝贵的治江意见,不仅白潭湖、太通湖、荆江分洪、南湖及华阳河蓄洪垦殖等工程相继实施,而且蓄洪垦殖方案在治江实践中得到进一步发展与完善,成为长江防洪的一个组成部分。在长江总体防洪规划中,对蓄洪垦殖方案进一步落实,并做了统筹规划。按照各个蓄洪垦殖区的技术经济条件,有重点的分级规定防洪标准,相应决定蓄洪容积及保证一定程度的农业生产。由于长江水系复杂,支流众多,洪水组成多样化,因之即便在三峡水利枢纽建成后,为防御特大洪水,蓄洪垦殖仍然是容纳超频洪水、缩小受灾面积、避免沿江普遍遭受毁灭性灾害的必要措施。

毕生关心水利科技的发展

孙辅世是中国水利学会创始人之一。1931年,孙辅世与李书田、张自立、须恺等几位水利科技工作者,为了交流水利科学技术、发展水利事业,统一水利行政,筹划组织了中国水利工程学会,推举李仪祉先生(时任华北水利委员会委员长)为会长,李书田为副会长,张自立为总干事。自中国水利工程学会成立到1941年,孙辅世历任中国水利工程学会第1~7届董事会董事,1942年任第8届董事会副会长。新中国成立后,自1957年起中国水利工程学会恢复活动,并更名为中国水利学会,孙辅世是中国水利学会第1届理事会理事、副秘书长,第2届(1963年) 理事会常务理事、副秘书长。“文化大革命”后,中国水利学会于1978年恢复活动,孙辅世为中国水利学会临时常务理事会理事,1981年后担任中国水利学会名誉理事。为表彰孙辅世对中国水利工程学会的创立和中国水利学会的发展作出的积极贡献以及为中国水利振兴和发展所做的努力,在纪念中国水利学会70周年之际(2001年,孙老时年100岁),经学会常务理事会研究决定授予孙辅世“中国水利学会功勋奖”。在数十年的水利生涯中,孙辅世一直在水利科技方面辛勤耕耘,取得了丰硕的成果,在许多方面有较深的造诣和独到的见解。他在中国水利工程学会的会刊《水利》上发表过多篇文章,如《物质建设与农田水利》、《太湖流域民国二十年之洪水》、《河道防洪工程》、《美国灌溉垦殖事业发达史》、《水稻需水量试验报告》、《灌溉垦殖与复兴农村》、《密西西比河截弯取直之研究》等;1937年2月在《大公报》发表《当前主要治江任务与方略》。20世纪50—70年代在水利部、水利电力部任技术委员会委员期间参与指导水利规划编制、工程项目审查、技术咨询,成绩显著。1979年后在水利部计划司任顾问期间,提出关于研究我国可能最大降水与估算相应的可能最大洪水的建议,为保障我国水库安全作出了贡献。在纪念中国水利学会成立65周年(1996年)时,孙辅世发表讲话,为祖国的经济腾飞欢欣鼓舞,为水利成为国民经济的命脉,三峡、小浪底工程陆续上马而无比欣慰。他还为纪念中国水利学会成立70周年(2001)写了献辞,赞扬水利事业乘风破浪前进,水利学会根深叶茂繁荣。同时也提出:水利的发展要高瞻远瞩,全面设想,充分发挥长远效益,建议在研究农田水利时与农业技术密切合作,建议在三峡工程建成后,继续研究长江荆江段藕池口建闸问题。孙辅世这种毕生为水利发展而献身的精神,值得所有水利工作者学习。

(陆孝平)

简 历

1901年10月9日 出生于江苏省无锡县。

1917—1923年 在北洋大学土木工程专业学习。

1923—1925年 在上海扬子建筑公司任工程师。

1925—1926年 在美国康奈尔大学学习,获硕士学位。

1926—1927年 在美国桥梁公司费城分公司任工程师。

1927—1929年 任杭州市工务局技正兼建设科长后转至南京国民政府建设委员会水利处任秘书主任。

1929—1935年 任太湖水利委员会秘书长兼技术长。

1935—1937年 任扬子江水利委员会总工程师兼模范灌溉管理局局长。

1937—1945年 抗战期间仍在扬子江水利委员会任职并曾兼任浙赣铁路理事会主任秘书、滇缅铁路重庆办事处处长等职。

1945—1947年 任扬子江水利委员会代理委员长。

1947—1949年 任长江水利工程总局局长。

1949—1953年 任华东财经委员会专员。

1953—1979年 任水利部技术委员会技术委员。

1979—1986年 任水利部计划司顾问。

1986年 退休。

2004年12月6日 在北京病逝,享年104岁。

主 要 论 著

1 孙辅世. 太湖流域模范灌溉事业进行状况.

2 孙辅世. 江苏武锡区之模范灌溉事业. 水利月刊,1931,1(4):102.

3 孙辅世. 灌溉垦殖与复兴农村. 水利月刊,1932,3(1,2):83.

4 孙辅世. 水稻需水量试验报告. 水利月刊,1934,7(6):124.

5 孙辅世. 当前主要治江任务与方略. 水利季刊,1936,10(1):15.

6 孙辅世. 东苕溪防洪初步计划视察报告. 大公报,1937-02.

7 孙辅世. 国营蓄洪垦区之研究. 扬子江水利季刊,1937,2(1):37.

8 孙辅世. 扬子江之防洪. 水利月刊,1937,12(6):68.

9 孙辅世. 扬子江水利工作之展望. 扬子江水利季刊,1940,4(1,2):109.

10 孙辅世. 扬子江之农田水利. 扬子江水利季刊,1945,3(2):10.

11 孙辅世. 办理庞山湖灌溉实验场之经过及希望. 长江水利季刊,1947,5(1):211.

12 孙辅世. 论长江的蓄洪垦殖. 水利通讯,1948(17):512.

13 孙辅世. 扬子江之水利. 中国水利,1957(11).

14 孙辅世. 我的治江回忆. 台湾:台湾商务印书馆,1962.

15 孙辅世. 关于我国暴雨成因的初步探讨. 长江志通讯,1985(2):315.

参 考 文 献

[1]祝皓. 执著的追求务实的探索——记水利专家孙辅世民国时期的治江活动片断. 长江志季刊,1992(2).

人物简介

孙辅世,水利专家、近代长江治理的先驱者。他是中国水利工程学会创办人之一,并为其发展作出了积极贡献。民国时期,率先进行太湖流域水稻科学灌溉试验,提出防洪与灌溉应为长江水利之大政,创议并积极推进“蓄洪垦殖”计划的实施。新中国成立后,参与指导导沂整沐等规划的编制和工程项目的审批,并向国内介绍国际上先进的可能最大降雨计算方法,为提高水库防洪标准献策。

孙辅世,字裴忱,1901年10月9日出生于江苏省无锡县石塘湾。小学时代在无锡石塘湾度过,同时受母教诲,熟读古文作品。1912年随父迁居北京,进入北京高等师范附属中学读书,1917年毕业。此期间由于父亲任国民公报主笔公务繁忙,故他每天在课余帮助做拍发上海新闻电报的译电工作。1917—1923 年考入北洋大学学习土木工程专业。1923年毕业时,年仅45 岁的父亲去世,他先在上海西门子洋行做绘图设计工作,后到扬子建筑公司任工程师,在苏北如皋建新升船闸,安徽石埭县建钢筋混凝土桥等。1925年赴美国康奈尔大学,选修结构、铁道、水工实验、企业管理等课程,1926年6月毕业,获硕士学位。毕业后,在美国桥梁公司费城分公司做钢件的细部设计,以后又到纽约州一个县的公园建设局工作一段时间,目的是多了解一些先进的桥梁设计方法。1927年回国。

学以致用,报效祖国

回国后,在杭州市工务局任技正兼建设科长,主管修建市区马路,同时兼任浙江工学院教授,为期一年多。1928年秋到南京国民政府建设委员会水利处任秘书主任,主要审查华北水利委员会的工作计划、预算、组织编制等,开始接触水利工作。1929年春调任太湖水利委员会常务委员、秘书长兼技术长,主办吴江庞山湖灌溉实验场和武锡区电力灌溉,成立“模范灌溉管理局”,致力于研究水稻田先进灌溉方式,开创我国南方水田科学节水灌溉研究之先河。1930年后,太湖水利委员会划归南京国民政府内政部,并规定由内政部次长当然兼任委员长。次长人事几经更迭,孙辅世抱定“人应跟从事业、不应跟从人走”的观念没有转移岗位,一直在太湖水利委员会任职。也就是在这个时期开始建立起要终生搞水利的想法和信念。1935年,南京国民政府将水利工作统一于“全国经济委员会”之下,由孔祥熙负责。将“扬子江水道整理委员会”改组为“扬子江水利委员会”,并将“太湖水利委员会”并入其中。傅汝霖任太湖水利委员会委员长,孙辅世任总工程师,兼任模范灌溉管理局局长,继续负责武进、无锡、吴江一带的电力灌溉事业管理工作。在这个时期,孙辅世经常在扬子江水利委员会办的季刊《扬子江水利》、中国水利工程师学会的月刊《水利》以及稍前的太湖水利委员会的季刊《太湖》上发表文章,推动水利科技事业的发展。1937—1945 年抗日战争时期迁居到重庆,继续留在扬子江水利委员会工作。此后曾兼任浙赣铁路理事会主任秘书、滇缅铁路重庆办事处处长、湘南煤矿局副局长等职务。1945年抗日战争胜利后,孙辅世从重庆回到南京,1946年5月开始任扬子江水利委员会代理委员长。1947年南京国民政府改组原水利委员会为水利部,孙辅世改任长江水利工程总局局长。在负责扬子江水利委员会和长江水利工程总局期间,他将治江机构发展到长江上中游,成立了太湖、华阳、金水、洞庭湖、嘉陵江、綦江、岷江、金沙江等工程处,开展了大量勘测设计等前期工作,由于经费紧缺,实际上主要是进行长江复堤和部分蓄洪垦殖工程。1949年初,南京、上海等地面临解放,国民党政府要求长江总局撤离。孙辅世认为水利事业主要在大陆,因此仍留在上海。5月上海解放,孙辅世与朱士俊(原长江总局副局长)找到人民解放军军管会,接管了长江水利工程总局。孙辅世转到华东财经委员会任专员,为导沂整沭、治淮等工作献计献言。1953年调到水利部任技术委员会委员,多次参与一些重大技术问题的研究,曾指导过沂沭泗规划的编制工作,并继续倡导长江“蓄洪垦殖”的治江思路。“大跃进”年代之后,为落实水利工程效益,水利部组织复查新建大型工程的设计任务书,孙辅世等技术委员分别指导规划局专业人员进行了合理性审查工作,保障新建大型水利工程发挥作用。1979年孙辅世78岁时到水利部计划司任顾问,由于淮河流域遭遇“75·8”特大暴雨,水工设计出现新的难题,孙辅世对我国可能最大降水的计算方法进行了有益的探索,并提出“水利工作者需要熟悉气象科学,以对工程建设规模和安全标准有比较合理看法”的建议。1986年退休后到2004年,以百岁高龄仍然关心我国的水利事业。在2003年撰写的《治水回忆录》(发表于2004年2月14日《中国水利报》)中还建议在三峡大坝建成后,研究藕池口建闸控制问题,以配合三峡大坝的运用,进一步减少洞庭湖区和江汉平原的灾害。

兴修水利,改良农业,振兴农村

民国时期,中国的农业基本处于停滞和衰退的状态。农具和生产技术落后,农田水利失修,耕地荒芜,产量下降,广大农村经济濒临崩溃的境地。1927年孙辅世留学回国后,他崇仰孙中山的实业救国政策,开始涉足太湖流域的治理工作。目睹素有世界闻名农业大国之称的祖国,灾荒连年不断,人民生活困苦不堪,连老百姓的吃粮都要靠外国进口,深感痛心疾首。他说:“我国号称以农立国,历年荒歉,水旱频仍,甚至食粮尚有赖于接济。美国的面粉,暹罗之米,近年输入约在百兆元以上。国民经济之能力日促,各国过剩之生产无穹,洋货源源而来,金钱涓涓而去,长此以往,枯竭可俟,无待列强宰割,已被天然淘汰矣!”在水利界,他是较早调查农村经济的人。他调查了自己家乡苏常一带的农村情况,痛心地写道:“农民之生计,以苏常一带而论,五口之家,耕地十亩,终年役役,收入约二百九十四元,而各项支出共需三百十四元,计收支不敷约二十元,若遇荒歉,则亏负更巨,苏常一带,为全国富饶之区,情形如此,其他各地农民生计,更可想见矣。”1927年,南京国民政府成立后,当局标榜遵循孙中山《实业计划》之指示推进国家的物质建设。孙辅世认为:实业计划之内容分交通、商港、市政、水力、铁路、矿业、农业、灌溉、森林、移民十项。现国家建设刚刚开始,头绪纷繁,我国正当经济枯竭之时。各项庞大建设任务,“断非一蹴而能几及”。他务实地说:就我国情况而言,农业素来是我国立国之基。农业兴,其他建设任务方有希望。因此,应先改善我国国有之农业,维持农民之生计,增进农产之数量,庶几国有余力,始可从事其他建设事业,以期实现总理之实业计划。为探索农村振兴之路,孙辅世研究了我国古代重视农耕、奖励垦殖的传统经验,还借鉴近代国外一些发达国家发展经济重视农田灌溉的做法,期望引入国外先进技术和管理方法,以改善我国落后的农业工具与生产经营。他在《美国灌溉垦殖事业发达史》一文中写道:美国西部十五州大部原为荒旱之区,自1847—1923年经过七十余年的不断开发,推行新式灌溉垦殖事业,遂将如此“广大之荒漠,全成膏腴之地”。农业之镇市遍于各州,铁路之建筑,矿业之开采,工厂之设立,均因农业之振兴而日盛,西部各州社会根基之创立,盖全赖于灌溉事业之成功也。与我国接壤的前苏联,原来也是世界上比较落后的农业大国,自1917年十月革命成功,经过十余年的恢复和建设,当时经济发展也呈现欣欣向荣的气象。他在考察了苏俄1917年革命后农村变化情况后,于《苏俄之集团农场与中国之垦殖灌溉事业》一文中这样写道:“中国与俄罗斯同为世界上的两大农业国家,两国人口其居住农村以农为业者皆在百分之八十以上,农民因受政治及地主之压迫,困苦穷乏,苦无以为生,而农业之生产,日益破落。”然而“苏俄自发生1917年的革命后,鉴于本国基本生产之衰落,与工业国家繁荣之理由,遂以农业变成工业化、社会化与合作化为其重要的政策”。历十余年之经营,已颇见成效,其中在实施农业计划中特别重视“农田之整理与兴修水利灌溉是其重要原因之一”。孙辅世得出结论说:“为谋农村之组织及生产之同时改进,苏俄之集团农场(现译为集体农庄),实亦深合吾侪之需要。”“水利关系农产最巨,自不待言,熟田之灌溉排水,……为丰歉之主要关键,至于田地之荒弃,亦无不由于水利问题之不得解决”所致。“故单就技术而论,振实农村,则改良农业,兴修水利,实为唯一之途径”。“吾国际此经济衰落之时,日唱振兴农村,奖励生产,而对于积极之办法,迄未有何公布,与其好高骛远,徒论空言,不如前效古人,近仿美国,切实提倡灌溉垦殖,其于农村经济,庶有豸乎。”

求实的探索,有益的尝试

在20世纪20年代末至30年代初期,我国掌握现代土木和水利工程建筑的专门技术人才尚少,受过西方技术教育而又自愿投身被一般人视为“苦差役”的水利建设工作的人更是凤毛麟角。孙辅世便是当时较早学习近代西方水利科学技术的中国水利界前辈之一。他生长在水网发达,素享“财富甲天下”美名的太湖地区,深知水利的兴衰对国计民生关系甚大。他胸怀宏大抱负,决心为振兴太湖流域的水利事业贡献力量。然而当时,国困民乏,财政窘迫,经费无源,壮志难酬。而“素餐尸位,坐耗国币,尤难自安”。在此情况下,孙辅世仍不气馁,矢志不移,主动从现实的困境中寻觅自己的治水“用武之地”。他根据太湖流域的地势有山区、高区和低区的特点,分别选择了各具特色、花钱少、见效快而又比较简单易行的武锡区(代表高区)、庞山湖(代表低区)、浙西天目山区(代表山区)三处,以企业化经营水利之方法,努力促进开办新式小型农田水利灌溉事业。冀图通过实验“先树楷模,继求发展”。他所进行的新式水田节水灌溉的探索与尝试,对于推动新式农业的兴起具有积极意义。

(1)兴办武(进)(无)锡区电力灌溉。1929年孙辅世倡办扩展武锡区电力灌溉事业。该地曾于1924年由武进县蒋湾桥地方人士江上达、杨宝等就近利用震华电厂(后改名戚墅堰电厂) 的剩余电力,首创使用电力排灌,受到农民欢迎。但当时灌溉范围甚小,效益不够显著。孙辅世考虑武进县地势较高,原来用人力龙骨车提水需两次上翻,而利用电力,效率高得多,进一步扩大电力灌溉大有余地,他便因势利导,倡议当地民众仿效。为了便于统筹规划和管理,成立了武锡区电力灌溉办事处并主持其事(后发展成为武锡区模范灌溉管理局)。该项灌溉事业由办事处向电厂趸批购进电力,以合作承包方式委托组织代办戽水站,并负责收电费。每千亩设一戽水站为一单元,装置10~20千瓦电动机和4~6寸水泵以及电表。这些设备由站向办事处租用。低压输电线路由办事处负责建置。灌溉田亩由早期的3000余亩,发展到5万亩左右,每亩耗电约6~10千瓦时,促进了粮食增产,扩大了社会效益。办事处本身收支大体可以相低,到抗日战争开始才停办。

(2)创设庞山湖实验农场。为了摸索低区灌溉实验和试办大农业的经验,1930年向湖田局领取吴江县庞山湖区的一片芦苇荡,作为低区灌溉实验场,主要目的在提倡农田水利科学化,希望通过科学的灌溉与排水方法,使农场作物收获较老式耕作为丰。其实施计划略为:①规划灌排系统,泵站一机灌排两用;②用电力灌溉排水,除一季水稻外,发展种冬小麦,当时一般圩田为了避免秋涝都是只种一季早稻;③进行灌溉需水量试验以及如何合理灌排,增加产量;④探讨经营国营农场的经验。湖荡面积共1万亩,经过整理和布置场地,实有种植面积8000多亩,分为两区。创办之初,向中国银行贷款10万元。在翻地、插秧、收割农忙季节,搞每亩用工定额招工承包,其他一般农务,由场雇工自行处理,垦种之始,不另施肥,亩产150多公斤,并曾设想培育良种,作为种子农场,创立农业与水利技术合作的典范。冬季种麦的实验由于动力不足,排水渠道温度不够未能成功,其余都有一定成果。其中,灌溉需水量试验以及水稻需要干湿交替合理灌排的经验,曾就实验之记录,提供类似区域灌溉工程参考。

(3)查勘规划浙西天目山区。与此同时,对浙西天目山区即太湖上游苕溪水系也曾进行过查勘规划。太湖上游调洪、灌溉与垦殖需要统筹考虑,孙辅世提出河湖分家、蓄洪与垦殖兼顾的思想与计划。虽限于财力与当时历史条件,未能付诸实施,但在治水思路中已形成“蓄洪垦殖”之雏形。

在治江方针上的务实态度

1931年及1935年,长江流域相继遭受特大洪水灾害,治江防灾呼声高涨,治江工作开始引起人们的重视,并被提到当局的议事日程。1934年,全国经济委员会统一管辖全国水政后,治江机构也由原来的扬子江水道整理委员会、太湖流域水利委员会和湘鄂湖江水文站三个单位裁并改组成立扬子江水利委员会,开始着眼考虑全流域多目标综合利用开发问题,此时孙辅世调任扬子江水利委员会总工程师。对于长江的治理开发方针,民国成立以来尽管水旱灾害连年不断,可是政府视其为地方性局部水利问题,不予关心重视。加以当时航运和海关基本控制在外国人之手,外商为图谋巩固和扩大他们在长江上的经济掠夺,主要在长江航运的需求上不断给中国政府施加影响,而对中国人民的灾害与疾苦不屑一顾。我国近代伟大革命先行者孙中山在《实业计划》中,从宏观整体上曾提出扩展水运、开发水电为中心内容的整治开发利用长江的主张。这一治江设想是从长江长远的根本开发方向上提出的,但从当时中国的实际国情,并无法实现。如果生搬硬套执行,势必于事无补,待劳无益,而且在客观上反为外国殖民主义者的利益推波助澜。民国11—23年,扬子江水道讨论委员会和扬子江水道整理委员会主持长江水政期间,为了实现汉口至吴淞间航深十五英尺的整治目标,曾花费巨金,历十余年的资料搜集和准备,但结果只得到一纸画饼。然而,“重航运,轻防灾”和在防洪上拘泥于希望结合整治江道扩大河床容泄量来解决洪患问题,仍为当时治江思想认识上的主要倾向。孙辅世总结了长江中下游水利发展变化的特点与面临的主要问题,认为长江的防患兴利事业应以利农为主。因此,防洪与灌溉应为长江水利之大政。他在论述长江农田灌溉、防洪、航运三个主要目标的关系时说:“改良江堤内部农田水利,防止减少洪害,保护沿江两岸农田和重要城市安全,实为目前急要之务。”至航运,长江航道本属优良,虽下游存有数处枯水碍航之地段,然对现实的扬子江航运状况而言,“实无巨大之影响,故改良航道决非目前之急务”。孙辅世的治江主张得到近代著名水利科学技术先驱者李仪祉(兼任扬子江水利委员会顾问工程师)的支持并为当局所接受。长江的治理开始走上以防洪为第一任务的轨道。

对治江防洪方略的贡献

1948年,孙辅世通过深入调查研究撰写了《论长江的蓄洪垦殖》一文,极有见地地提出蓄洪垦殖的主张。他认为,长江的洪灾与中下游堤垸农田的形成有着密切的因果关系,长江的防洪问题主要在中下游,而中下游沿江滨湖地区,原多为洪水停蓄的地方,由于水沙运动形成天然淤积,以及随之而来的历代不断开发和围垦,便形成了中下游地区垸圩纵横,田连阡陌,演变成十分肥沃富饶的鱼米之乡。由于“人与水争地为利,而水必与人争以为殃”。人类社会依赖水土资源而生息繁衍,并创造出繁荣灿烂的经济和文化。但随着水的容地缩小,出路受阻,一遇大水,江槽难以安全承泄,洪水发生溃堤或漫溢成灾,反过来又危害社会和人民。民国以来,对于长江防洪问题,要么是漠不关心,要么头痛医头,脚痛医脚,“水来举国呼号,水去夷然无事”,“时过境迁,随淡然忘之,则后患不息”。1931年和1935年两次大洪水后,鉴于过去单纯依靠堤防的加高加固,或冀图通过浚渫江床增大过水断面的办法,事实上不能抵御洪水危害,有的治理方法根本难以实现。在过去治江历史上,统治者对治水无能为力时常颁布不与水争地的政令。1931年长江大水后,南京国民政府也曾效古人之法,召开“废田还湖”会议,明令禁止与水争地。但是,由于人口的增加,民食攸关,加之地主豪强从中作祟,往往禁归禁,垦还是垦,消极的禁止实际没有行通。孙辅世基于对长江水患成因的深入认识,为了解决洪水与垦殖的矛盾,提出了整理利用沿江湖泊洼地以蓄洪为主、兼顾垦殖的“蓄洪垦殖” 的防洪方略。他认为,对长江宜昌以下洪水的防御,中心问题是如何最大限度地合理处理好洪水出路与垦殖生产的关系。他提出:坚堤;上游筑拦洪水库;利用和建设沿江沿河湖泊蓄洪垦区; 局部河段裁弯取直;城市本身的防护及取缔阻水堤垸5种基本方法,统筹运用综合治理。可是,由于当时洪水灾害的频次急剧增加,堤防的安全由于质量的限制已达一定程度的极限,同时,在当时条件下又没有修筑山谷水库的可能,比较现实而又经济可行的办法,就只有推行“利用沿江湖泊以蓄纳盛涨及整理沿江农田水利”之原则,实施“蓄洪垦殖”办法。孙辅世说:整理沿江湖泊兴修蓄洪垦区的主要目的在于潴蓄长江洪水年份时的多余水量,以避免溃堤或漫堤,“弃小利,创大利”,从而保障沿江农业生产、重要城市及交通要道的安全。蓄洪垦殖区内实行蓄洪第一、垦殖第二。其运用原则略为:利用原有湖泊洼地,平时避免洪水的倒灌,保持湖容空虚以增加容积,同时得以照常耕种,必要时分泄洪峰以降低水位。运用后,使积水尽早排出,得以恢复耕种。但运用的方式根据不同的自然条件可分为行洪、分洪、滞洪、蓄洪四种类型。前两者主要是解决洪峰的问题,后两者则同时解决洪峰和洪量的问题。孙辅世说,这个意图始于1930年左右筹划浙西东苕溪南湖的整治,后来,又计划用于长江的治理。蓄洪垦殖原则的确立,当时在国内尚属首创。李仪祉曾盛赞此一治江方案“实为吾国技术家对于扬子江整理思想之一大进步,以后治江颇可本比旨而切实研究以实行之。”1936年,扬子江水利委员会选择华阳河流域作为蓄洪垦殖试验示范区并动工兴建,以后又计划应用于洞庭湖天祜垸(大通湖)和金水流域等处。但在旧中国的历史条件下,这些打算和想法只不过是水利家的美好理想,最终都无法实现。1949年新中国成立后,党和国家领导人高度重视和关怀长江防洪除涝的治理,并在国务院直接领导下成立了长江规划办公室,后改为长江水利委员会。为了广大人民群众的利益,认真研究和继承了蓄洪垦殖这一宝贵的治江意见,不仅白潭湖、太通湖、荆江分洪、南湖及华阳河蓄洪垦殖等工程相继实施,而且蓄洪垦殖方案在治江实践中得到进一步发展与完善,成为长江防洪的一个组成部分。在长江总体防洪规划中,对蓄洪垦殖方案进一步落实,并做了统筹规划。按照各个蓄洪垦殖区的技术经济条件,有重点的分级规定防洪标准,相应决定蓄洪容积及保证一定程度的农业生产。由于长江水系复杂,支流众多,洪水组成多样化,因之即便在三峡水利枢纽建成后,为防御特大洪水,蓄洪垦殖仍然是容纳超频洪水、缩小受灾面积、避免沿江普遍遭受毁灭性灾害的必要措施。

毕生关心水利科技的发展

孙辅世是中国水利学会创始人之一。1931年,孙辅世与李书田、张自立、须恺等几位水利科技工作者,为了交流水利科学技术、发展水利事业,统一水利行政,筹划组织了中国水利工程学会,推举李仪祉先生(时任华北水利委员会委员长)为会长,李书田为副会长,张自立为总干事。自中国水利工程学会成立到1941年,孙辅世历任中国水利工程学会第1~7届董事会董事,1942年任第8届董事会副会长。新中国成立后,自1957年起中国水利工程学会恢复活动,并更名为中国水利学会,孙辅世是中国水利学会第1届理事会理事、副秘书长,第2届(1963年) 理事会常务理事、副秘书长。“文化大革命”后,中国水利学会于1978年恢复活动,孙辅世为中国水利学会临时常务理事会理事,1981年后担任中国水利学会名誉理事。为表彰孙辅世对中国水利工程学会的创立和中国水利学会的发展作出的积极贡献以及为中国水利振兴和发展所做的努力,在纪念中国水利学会70周年之际(2001年,孙老时年100岁),经学会常务理事会研究决定授予孙辅世“中国水利学会功勋奖”。在数十年的水利生涯中,孙辅世一直在水利科技方面辛勤耕耘,取得了丰硕的成果,在许多方面有较深的造诣和独到的见解。他在中国水利工程学会的会刊《水利》上发表过多篇文章,如《物质建设与农田水利》、《太湖流域民国二十年之洪水》、《河道防洪工程》、《美国灌溉垦殖事业发达史》、《水稻需水量试验报告》、《灌溉垦殖与复兴农村》、《密西西比河截弯取直之研究》等;1937年2月在《大公报》发表《当前主要治江任务与方略》。20世纪50—70年代在水利部、水利电力部任技术委员会委员期间参与指导水利规划编制、工程项目审查、技术咨询,成绩显著。1979年后在水利部计划司任顾问期间,提出关于研究我国可能最大降水与估算相应的可能最大洪水的建议,为保障我国水库安全作出了贡献。在纪念中国水利学会成立65周年(1996年)时,孙辅世发表讲话,为祖国的经济腾飞欢欣鼓舞,为水利成为国民经济的命脉,三峡、小浪底工程陆续上马而无比欣慰。他还为纪念中国水利学会成立70周年(2001)写了献辞,赞扬水利事业乘风破浪前进,水利学会根深叶茂繁荣。同时也提出:水利的发展要高瞻远瞩,全面设想,充分发挥长远效益,建议在研究农田水利时与农业技术密切合作,建议在三峡工程建成后,继续研究长江荆江段藕池口建闸问题。孙辅世这种毕生为水利发展而献身的精神,值得所有水利工作者学习。

(陆孝平)

简 历

1901年10月9日 出生于江苏省无锡县。

1917—1923年 在北洋大学土木工程专业学习。

1923—1925年 在上海扬子建筑公司任工程师。

1925—1926年 在美国康奈尔大学学习,获硕士学位。

1926—1927年 在美国桥梁公司费城分公司任工程师。

1927—1929年 任杭州市工务局技正兼建设科长后转至南京国民政府建设委员会水利处任秘书主任。

1929—1935年 任太湖水利委员会秘书长兼技术长。

1935—1937年 任扬子江水利委员会总工程师兼模范灌溉管理局局长。

1937—1945年 抗战期间仍在扬子江水利委员会任职并曾兼任浙赣铁路理事会主任秘书、滇缅铁路重庆办事处处长等职。

1945—1947年 任扬子江水利委员会代理委员长。

1947—1949年 任长江水利工程总局局长。

1949—1953年 任华东财经委员会专员。

1953—1979年 任水利部技术委员会技术委员。

1979—1986年 任水利部计划司顾问。

1986年 退休。

2004年12月6日 在北京病逝,享年104岁。

主 要 论 著

1 孙辅世. 太湖流域模范灌溉事业进行状况.

2 孙辅世. 江苏武锡区之模范灌溉事业. 水利月刊,1931,1(4):102.

3 孙辅世. 灌溉垦殖与复兴农村. 水利月刊,1932,3(1,2):83.

4 孙辅世. 水稻需水量试验报告. 水利月刊,1934,7(6):124.

5 孙辅世. 当前主要治江任务与方略. 水利季刊,1936,10(1):15.

6 孙辅世. 东苕溪防洪初步计划视察报告. 大公报,1937-02.

7 孙辅世. 国营蓄洪垦区之研究. 扬子江水利季刊,1937,2(1):37.

8 孙辅世. 扬子江之防洪. 水利月刊,1937,12(6):68.

9 孙辅世. 扬子江水利工作之展望. 扬子江水利季刊,1940,4(1,2):109.

10 孙辅世. 扬子江之农田水利. 扬子江水利季刊,1945,3(2):10.

11 孙辅世. 办理庞山湖灌溉实验场之经过及希望. 长江水利季刊,1947,5(1):211.

12 孙辅世. 论长江的蓄洪垦殖. 水利通讯,1948(17):512.

13 孙辅世. 扬子江之水利. 中国水利,1957(11).

14 孙辅世. 我的治江回忆. 台湾:台湾商务印书馆,1962.

15 孙辅世. 关于我国暴雨成因的初步探讨. 长江志通讯,1985(2):315.

参 考 文 献

[1]祝皓. 执著的追求务实的探索——记水利专家孙辅世民国时期的治江活动片断. 长江志季刊,1992(2).